医药资讯

-

正大天晴旗下司美格鲁肽注射液申报上市 2025年12月11日,国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)官网公示显示,连云港润众制药有限公司(正大天晴旗下企业)研发的司美格鲁肽注射液正式获得上市申请受理。 这一进展标志着国产长效GLP-1受体激动剂研发迈入关键阶段,为糖尿病及肥胖相关疾病患者带来更多可及的治疗选择。 GLP-1:兼具降糖与减重双重功效的热门靶点 司美格鲁肽是一种长效GLP-1(胰高血糖素样肽-1)受体激动剂,属于当前国际上备受关注的代谢疾病治疗药物类别。 GLP-1可在血糖升高时刺激胰岛β细胞分泌胰岛素,并抑制胰高血糖素释放,从而帮助维持血糖平衡。 此外,它还能延缓胃排空速度、抑制食欲中枢,有效减少进食量,因此不仅能稳控血糖,还具备显著的减重作用。 司美格鲁肽的临床优势:多靶点改善代谢健康 多项临床研究显示,司美格鲁肽在2型糖尿病患者中可显著降低HbA1c水平,同时带来持久且安全的体重下降。 更为重要的是,研究还证实其在心血管事件风险降低方面具备确切获益,为糖尿病患者带来全方位的健康改善。 因此,司美格鲁肽被视为“降糖+减重+心血管保护”三效合一的代表性药物。 国产创新加速:正大天晴加码代谢疾病领域 近年来,GLP-1类药物在全球市场迅速崛起,应用范围从糖尿病逐步拓展至肥胖管理、脂代谢异常乃至心血管疾病预防。 正大天晴作为国内领先的创新药企,持续在内分泌与代谢疾病领域加大布局。此次司美格鲁肽注射液申报上市,标志着公司在高端生物制剂和慢病治疗赛道取得又一突破。 展望未来:国产替代潜力巨大 目前,进口GLP-1药物在中国市场占据主导,但价格较高、供应有限。国产司美格鲁肽的推进将有助于提高患者可及性、降低用药负担,并推动国内GLP-1药物市场竞争格局的优化。 未来,随着正大天晴在生产工艺、给药形式及适应症拓展方面的持续探索,司美格鲁肽有望成为国产GLP-1疗法的重要代表,为更多患者带来更优质、更经济的治疗选择。 结语 司美格鲁肽注射液的上市申请获受理,不仅是正大天晴在代谢疾病领域的重要里程碑,也预示着国产GLP-1创新药物正加速崛起。随着更多本土企业加入竞争,未来糖尿病与肥胖治疗或将迎来更加多元、安全且普惠的新格局。

正大天晴旗下司美格鲁肽注射液申报上市 2025年12月11日,国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)官网公示显示,连云港润众制药有限公司(正大天晴旗下企业)研发的司美格鲁肽注射液正式获得上市申请受理。 这一进展标志着国产长效GLP-1受体激动剂研发迈入关键阶段,为糖尿病及肥胖相关疾病患者带来更多可及的治疗选择。 GLP-1:兼具降糖与减重双重功效的热门靶点 司美格鲁肽是一种长效GLP-1(胰高血糖素样肽-1)受体激动剂,属于当前国际上备受关注的代谢疾病治疗药物类别。 GLP-1可在血糖升高时刺激胰岛β细胞分泌胰岛素,并抑制胰高血糖素释放,从而帮助维持血糖平衡。 此外,它还能延缓胃排空速度、抑制食欲中枢,有效减少进食量,因此不仅能稳控血糖,还具备显著的减重作用。 司美格鲁肽的临床优势:多靶点改善代谢健康 多项临床研究显示,司美格鲁肽在2型糖尿病患者中可显著降低HbA1c水平,同时带来持久且安全的体重下降。 更为重要的是,研究还证实其在心血管事件风险降低方面具备确切获益,为糖尿病患者带来全方位的健康改善。 因此,司美格鲁肽被视为“降糖+减重+心血管保护”三效合一的代表性药物。 国产创新加速:正大天晴加码代谢疾病领域 近年来,GLP-1类药物在全球市场迅速崛起,应用范围从糖尿病逐步拓展至肥胖管理、脂代谢异常乃至心血管疾病预防。 正大天晴作为国内领先的创新药企,持续在内分泌与代谢疾病领域加大布局。此次司美格鲁肽注射液申报上市,标志着公司在高端生物制剂和慢病治疗赛道取得又一突破。 展望未来:国产替代潜力巨大 目前,进口GLP-1药物在中国市场占据主导,但价格较高、供应有限。国产司美格鲁肽的推进将有助于提高患者可及性、降低用药负担,并推动国内GLP-1药物市场竞争格局的优化。 未来,随着正大天晴在生产工艺、给药形式及适应症拓展方面的持续探索,司美格鲁肽有望成为国产GLP-1疗法的重要代表,为更多患者带来更优质、更经济的治疗选择。 结语 司美格鲁肽注射液的上市申请获受理,不仅是正大天晴在代谢疾病领域的重要里程碑,也预示着国产GLP-1创新药物正加速崛起。随着更多本土企业加入竞争,未来糖尿病与肥胖治疗或将迎来更加多元、安全且普惠的新格局。2025-12-12

-

全球首个CDK2/4/6抑制剂库莫西利胶囊获批上市 2025年12月11日,国家药品监督管理局(NMPA)正式批准库莫西利胶囊(商品名:赛坦欣®)上市,用于与氟维司群联合治疗既往接受内分泌治疗后复发或进展的激素受体阳性、人表皮生长因子受体2阴性(HR+/HER2-)局部晚期或转移性乳腺癌患者。 这一突破性新药的获批,标志着全球首个CDK2/4/6三重抑制剂正式面世,为CDK4/6抑制剂耐药患者带来全新治疗选择。 自主研发新药:正大天晴引领CDK抑制新方向 库莫西利由中国生物制药(1177.HK)核心成员——正大天晴自主研发,是全球首款同时作用于CDK2、CDK4和CDK6的创新型靶向药物。 传统CDK4/6抑制剂在部分患者中存在耐药性和骨髓抑制等问题,而库莫西利通过多靶点联合阻断细胞周期关键通路,在克服耐药机制、优化安全性方面展现出明显优势。 这一创新机制的确立,意味着中国企业在细胞周期调控靶点药物领域实现了从“跟跑”到“领跑”的跨越。 打破CDK4/6耐药困境,改善患者治疗结局 乳腺癌是全球女性中发病率最高的恶性肿瘤,其中HR+/HER2-亚型占比超过70%。 近年来,CDK4/6抑制剂联合内分泌治疗已成为标准方案,但部分患者因长期使用产生耐药,治疗选择受限。 库莫西利通过同时抑制CDK2/4/6三大靶点,可有效阻断肿瘤细胞周期的多重激活途径,在对抗耐药、延长无进展生存期方面具有显著潜力。 此外,该药物在临床试验中表现出更低的骨髓抑制率和良好的耐受性,进一步提升了治疗的安全性与依从性。 创新机制驱动:为全球乳腺癌治疗注入新活力 作为全球首个进入临床并成功获批的CDK2/4/6三重抑制剂,库莫西利不仅代表了中国创新药研发实力的跃升,也为国际肿瘤治疗领域提供了新的研究思路。 业内专家认为,该药物的获批将有望改变HR+/HER2-乳腺癌的治疗格局,尤其在CDK4/6抑制剂治疗失败后的患者群体中,提供新的治疗窗口。 展望未来:构建更完善的CNS与肿瘤创新药生态 正大天晴在肿瘤领域的创新布局正不断深化。 继多款靶向药物陆续获批后,库莫西利的上市进一步巩固了其在细胞周期调控与精准靶向治疗领域的领先地位。 未来,公司计划继续推进库莫西利在其他肿瘤类型及联合疗法中的研究,推动更多国产创新药走向全球市场。 结语:让中国创新惠及全球患者 库莫西利胶囊(赛坦欣®)的成功获批,不仅填补了CDK2/4/6三重靶向药物的全球空白,也为广大乳腺癌患者带来了新的希望与更优的治疗体验。 这标志着中国在肿瘤创新药领域迈入了新的高度,也体现了本土药企不断向高质量、全球化创新方向前进的决心。

全球首个CDK2/4/6抑制剂库莫西利胶囊获批上市 2025年12月11日,国家药品监督管理局(NMPA)正式批准库莫西利胶囊(商品名:赛坦欣®)上市,用于与氟维司群联合治疗既往接受内分泌治疗后复发或进展的激素受体阳性、人表皮生长因子受体2阴性(HR+/HER2-)局部晚期或转移性乳腺癌患者。 这一突破性新药的获批,标志着全球首个CDK2/4/6三重抑制剂正式面世,为CDK4/6抑制剂耐药患者带来全新治疗选择。 自主研发新药:正大天晴引领CDK抑制新方向 库莫西利由中国生物制药(1177.HK)核心成员——正大天晴自主研发,是全球首款同时作用于CDK2、CDK4和CDK6的创新型靶向药物。 传统CDK4/6抑制剂在部分患者中存在耐药性和骨髓抑制等问题,而库莫西利通过多靶点联合阻断细胞周期关键通路,在克服耐药机制、优化安全性方面展现出明显优势。 这一创新机制的确立,意味着中国企业在细胞周期调控靶点药物领域实现了从“跟跑”到“领跑”的跨越。 打破CDK4/6耐药困境,改善患者治疗结局 乳腺癌是全球女性中发病率最高的恶性肿瘤,其中HR+/HER2-亚型占比超过70%。 近年来,CDK4/6抑制剂联合内分泌治疗已成为标准方案,但部分患者因长期使用产生耐药,治疗选择受限。 库莫西利通过同时抑制CDK2/4/6三大靶点,可有效阻断肿瘤细胞周期的多重激活途径,在对抗耐药、延长无进展生存期方面具有显著潜力。 此外,该药物在临床试验中表现出更低的骨髓抑制率和良好的耐受性,进一步提升了治疗的安全性与依从性。 创新机制驱动:为全球乳腺癌治疗注入新活力 作为全球首个进入临床并成功获批的CDK2/4/6三重抑制剂,库莫西利不仅代表了中国创新药研发实力的跃升,也为国际肿瘤治疗领域提供了新的研究思路。 业内专家认为,该药物的获批将有望改变HR+/HER2-乳腺癌的治疗格局,尤其在CDK4/6抑制剂治疗失败后的患者群体中,提供新的治疗窗口。 展望未来:构建更完善的CNS与肿瘤创新药生态 正大天晴在肿瘤领域的创新布局正不断深化。 继多款靶向药物陆续获批后,库莫西利的上市进一步巩固了其在细胞周期调控与精准靶向治疗领域的领先地位。 未来,公司计划继续推进库莫西利在其他肿瘤类型及联合疗法中的研究,推动更多国产创新药走向全球市场。 结语:让中国创新惠及全球患者 库莫西利胶囊(赛坦欣®)的成功获批,不仅填补了CDK2/4/6三重靶向药物的全球空白,也为广大乳腺癌患者带来了新的希望与更优的治疗体验。 这标志着中国在肿瘤创新药领域迈入了新的高度,也体现了本土药企不断向高质量、全球化创新方向前进的决心。2025-12-12

-

和黄医药赛沃替尼新适应症拟获优先审批 2025年12月10日,国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)官网最新公示显示,和黄医药(Hutchmed)研发的创新药物赛沃替尼(Savolitinib)新适应症申请已被纳入拟优先审评程序。该适应症用于治疗经至少两种系统性化疗失败的MET基因扩增型局部晚期或转移性胃癌及胃食管结合部腺癌成人患者。 高选择性c-Met抑制剂:精准靶向MET通路 赛沃替尼是一款由和黄医药自主开发的口服高选择性c-Met抑制剂。该药能够有效阻断由于基因突变(如外显子14跳跃突变、点突变)、MET基因扩增或蛋白过度表达所引发的MET受体酪氨酸激酶信号异常激活,从而抑制肿瘤细胞的增殖与转移。 关注罕见分子亚型的临床突破 在胃癌领域,MET基因扩增属于相对罕见但具有高度侵袭性的分子亚型。传统治疗方式对这类患者疗效有限,临床需求尚未得到充分满足。赛沃替尼的开发与优先审评,有望为此类患者带来新的精准治疗选择,改善生存预后。 展现中国创新药全球竞争力 赛沃替尼是和黄医药重点布局的全球创新靶向药物之一,此前已在肺癌等领域取得重要进展。此次新适应症进入优先审评,体现了监管部门对创新药加速审评审批政策的持续落实,也标志着国产创新药在肿瘤精准治疗赛道上的持续突破。 助力胃癌个体化治疗新格局 随着基因检测技术的普及,分子分型已成为胃癌治疗决策的重要依据。赛沃替尼针对MET信号通路的精准作用机制,为胃癌个体化治疗提供了新方向。未来,该药物有望进一步拓展适应症范围,为更多患者带来临床获益。

和黄医药赛沃替尼新适应症拟获优先审批 2025年12月10日,国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)官网最新公示显示,和黄医药(Hutchmed)研发的创新药物赛沃替尼(Savolitinib)新适应症申请已被纳入拟优先审评程序。该适应症用于治疗经至少两种系统性化疗失败的MET基因扩增型局部晚期或转移性胃癌及胃食管结合部腺癌成人患者。 高选择性c-Met抑制剂:精准靶向MET通路 赛沃替尼是一款由和黄医药自主开发的口服高选择性c-Met抑制剂。该药能够有效阻断由于基因突变(如外显子14跳跃突变、点突变)、MET基因扩增或蛋白过度表达所引发的MET受体酪氨酸激酶信号异常激活,从而抑制肿瘤细胞的增殖与转移。 关注罕见分子亚型的临床突破 在胃癌领域,MET基因扩增属于相对罕见但具有高度侵袭性的分子亚型。传统治疗方式对这类患者疗效有限,临床需求尚未得到充分满足。赛沃替尼的开发与优先审评,有望为此类患者带来新的精准治疗选择,改善生存预后。 展现中国创新药全球竞争力 赛沃替尼是和黄医药重点布局的全球创新靶向药物之一,此前已在肺癌等领域取得重要进展。此次新适应症进入优先审评,体现了监管部门对创新药加速审评审批政策的持续落实,也标志着国产创新药在肿瘤精准治疗赛道上的持续突破。 助力胃癌个体化治疗新格局 随着基因检测技术的普及,分子分型已成为胃癌治疗决策的重要依据。赛沃替尼针对MET信号通路的精准作用机制,为胃癌个体化治疗提供了新方向。未来,该药物有望进一步拓展适应症范围,为更多患者带来临床获益。2025-12-11

-

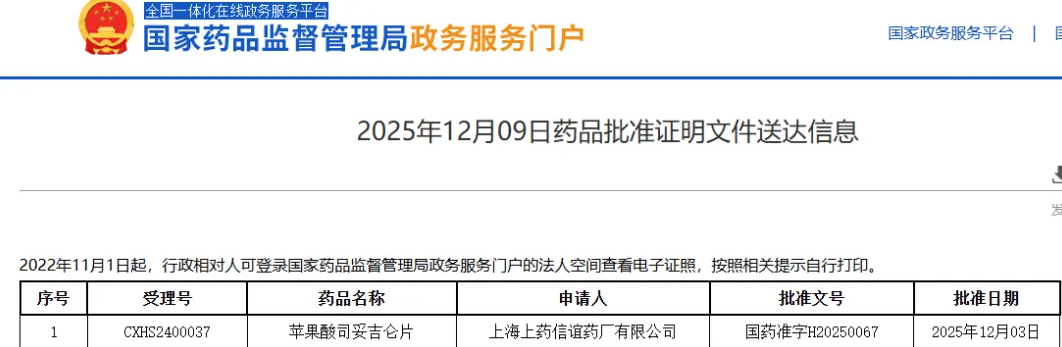

上海医药创新药SPH3127获批上市 2025年12月9日,国家药品监督管理局(NMPA)官网最新公示信息显示,上海医药集团研发的1类创新药——苹果酸司妥吉仑片(SPH3127) 的新药上市申请(NDA)已正式获得批准,用于治疗高血压患者。这标志着国产企业在心血管疾病创新药物领域取得又一重大进展。 作用机制:直接抑制肾素,调控RAAS系统 司妥吉仑是一种 新一代口服非肽类小分子肾素抑制剂,通过 直接作用于肾素酶,有效阻断肾素-血管紧张素-醛固酮系统(RAAS)的过度激活,从而帮助降低血压。 该机制不同于传统的ACEI(血管紧张素转化酶抑制剂)或ARB(血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂),可在RAAS通路的最上游环节起到精准干预作用,为高血压患者带来新的治疗选择。 中日联合研发,临床潜力显著 SPH3127 由 上海医药 与 日本田边三菱制药株式会社(Mitsubishi Tanabe Pharma) 共同研发。双方通过合作,共同推动该药在中国的研发与注册进程。 临床研究结果显示,SPH3127 在降压效果、耐受性及安全性方面均表现出良好的数据支持,具有成为高血压领域新一代基础治疗药物的潜力。 提升高血压治疗选择与患者可及性 高血压是我国最常见的慢性疾病之一,患者数量庞大,长期管理需求突出。SPH3127 的成功获批,不仅为患者提供了新的降压方案,也为临床医生提供了更多个体化治疗的可能。 同时,这一产品的上市进一步彰显了上海医药在创新药领域的研发实力,为国产创新药物国际化积累了宝贵经验。 结语:创新驱动,国产新药再迎突破 苹果酸司妥吉仑片的获批,意味着我国自主研发的新型肾素抑制剂正式进入市场。这不仅丰富了高血压治疗药物谱系,也体现了国产药企在心血管疾病领域向创新转型的成果。未来,随着更多临床数据积累,SPH3127有望在高血压及相关心血管疾病治疗中发挥更大作用。

上海医药创新药SPH3127获批上市 2025年12月9日,国家药品监督管理局(NMPA)官网最新公示信息显示,上海医药集团研发的1类创新药——苹果酸司妥吉仑片(SPH3127) 的新药上市申请(NDA)已正式获得批准,用于治疗高血压患者。这标志着国产企业在心血管疾病创新药物领域取得又一重大进展。 作用机制:直接抑制肾素,调控RAAS系统 司妥吉仑是一种 新一代口服非肽类小分子肾素抑制剂,通过 直接作用于肾素酶,有效阻断肾素-血管紧张素-醛固酮系统(RAAS)的过度激活,从而帮助降低血压。 该机制不同于传统的ACEI(血管紧张素转化酶抑制剂)或ARB(血管紧张素Ⅱ受体拮抗剂),可在RAAS通路的最上游环节起到精准干预作用,为高血压患者带来新的治疗选择。 中日联合研发,临床潜力显著 SPH3127 由 上海医药 与 日本田边三菱制药株式会社(Mitsubishi Tanabe Pharma) 共同研发。双方通过合作,共同推动该药在中国的研发与注册进程。 临床研究结果显示,SPH3127 在降压效果、耐受性及安全性方面均表现出良好的数据支持,具有成为高血压领域新一代基础治疗药物的潜力。 提升高血压治疗选择与患者可及性 高血压是我国最常见的慢性疾病之一,患者数量庞大,长期管理需求突出。SPH3127 的成功获批,不仅为患者提供了新的降压方案,也为临床医生提供了更多个体化治疗的可能。 同时,这一产品的上市进一步彰显了上海医药在创新药领域的研发实力,为国产创新药物国际化积累了宝贵经验。 结语:创新驱动,国产新药再迎突破 苹果酸司妥吉仑片的获批,意味着我国自主研发的新型肾素抑制剂正式进入市场。这不仅丰富了高血压治疗药物谱系,也体现了国产药企在心血管疾病领域向创新转型的成果。未来,随着更多临床数据积累,SPH3127有望在高血压及相关心血管疾病治疗中发挥更大作用。2025-12-11

-

翼思生物获批盐酸索安非托片,用于治疗阻塞性睡眠呼吸暂停伴日间嗜睡 近日,翼思生物宣布,其研发的促觉醒药物盐酸索安非托片(Solriamfetol Hydrochloride Tablets,商品名翼朗清®)已正式获得中国国家药品监督管理局批准上市。该药物适用于因阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)引发的日间过度嗜睡(EDS)成人患者,能够有效改善患者的觉醒状态。 日间过度嗜睡(EDS)简介 日间过度嗜睡是一种常见的睡眠障碍,表现为患者在白天感到异常疲倦和困倦,无法持续保持清醒。这种情况在发作性睡病和阻塞性睡眠呼吸暂停患者中尤为突出,严重影响生活质量和工作效率。 盐酸索安非托片的作用机制 翼朗清®作为一种创新型促觉醒药物,采用双重作用机制发挥疗效。它能有效阻断多巴胺(DA)和去甲肾上腺素(NE)的再摄取过程,提升脑内这两种神经递质的活性。从根本上缓解OSA患者因DA和NE促觉醒神经元受损所致的睡眠嗜睡,更高效地促进清醒状态的维持。 国际及中国临床试验成果 盐酸索安非托片已成为首个在美国食品药品监督管理局(FDA)和欧洲药品管理局(EMA)均获批用于治疗OSA及发作性睡病相关日间嗜睡的药物。其疗效和安全性在多项三期国际临床试验(TONES系列)中得到充分验证。中国开展的三期临床研究结果同样证实了该药效的稳定和显著,进一步支持其在国内市场的应用前景。 结语 翼思生物此次获批的盐酸索安非托片,为众多因OSA伴随EDS困扰的患者提供了全新的治疗选择,显著提升他们的生活质量。随着该药物进入中国市场,期待更多患者受益于这项先进的医药科技成果。

翼思生物获批盐酸索安非托片,用于治疗阻塞性睡眠呼吸暂停伴日间嗜睡 近日,翼思生物宣布,其研发的促觉醒药物盐酸索安非托片(Solriamfetol Hydrochloride Tablets,商品名翼朗清®)已正式获得中国国家药品监督管理局批准上市。该药物适用于因阻塞性睡眠呼吸暂停(OSA)引发的日间过度嗜睡(EDS)成人患者,能够有效改善患者的觉醒状态。 日间过度嗜睡(EDS)简介 日间过度嗜睡是一种常见的睡眠障碍,表现为患者在白天感到异常疲倦和困倦,无法持续保持清醒。这种情况在发作性睡病和阻塞性睡眠呼吸暂停患者中尤为突出,严重影响生活质量和工作效率。 盐酸索安非托片的作用机制 翼朗清®作为一种创新型促觉醒药物,采用双重作用机制发挥疗效。它能有效阻断多巴胺(DA)和去甲肾上腺素(NE)的再摄取过程,提升脑内这两种神经递质的活性。从根本上缓解OSA患者因DA和NE促觉醒神经元受损所致的睡眠嗜睡,更高效地促进清醒状态的维持。 国际及中国临床试验成果 盐酸索安非托片已成为首个在美国食品药品监督管理局(FDA)和欧洲药品管理局(EMA)均获批用于治疗OSA及发作性睡病相关日间嗜睡的药物。其疗效和安全性在多项三期国际临床试验(TONES系列)中得到充分验证。中国开展的三期临床研究结果同样证实了该药效的稳定和显著,进一步支持其在国内市场的应用前景。 结语 翼思生物此次获批的盐酸索安非托片,为众多因OSA伴随EDS困扰的患者提供了全新的治疗选择,显著提升他们的生活质量。随着该药物进入中国市场,期待更多患者受益于这项先进的医药科技成果。2025-12-10

-

泰德制药创新突破:利多卡因凝胶贴膏获批上市,开创DPNP治疗新局面 2025年12月9日,国内透皮制剂领域的领军企业——北京泰德制药股份有限公司宣布,其自主研发的利多卡因凝胶贴膏(商品名:得百宁®)成功获得国家药品监督管理局批准上市。该产品适用于缓解糖尿病性周围神经病理性疼痛(DPNP),成为全球首个、也是目前国内唯一获批用于DPNP治疗的外用贴剂。 这一突破标志着我国在糖尿病并发症治疗领域实现了又一次重大创新,为广大患者提供了更具安全性、依从性和便捷性的治疗新选择。 填补治疗空白,打造外用镇痛新方案 糖尿病性神经病变是糖尿病最常见且痛苦的并发症之一。长期以来,DPNP的治疗以口服药物为主,但存在起效慢、系统副作用明显等问题。泰德制药的利多卡因凝胶贴膏通过透皮给药技术,让有效成分直达病灶部位,既能快速缓解神经性疼痛,又大大降低了药物对肝肾的负担。 该产品的问世,不仅填补了国内外外用治疗DPNP药物的空白,也进一步拓宽了慢性疼痛管理的临床思路。 “好贴剂,泰德造”:创新实力再次验证 作为国内透皮给药技术的代表性企业,泰德制药长期深耕创新药与高端制剂研发。公司凭借自主研发体系和国际化质量标准,已成功推出多款在国内外具有影响力的贴剂产品。 此次得百宁®的获批,不仅体现了泰德制药在透皮制剂领域的领先实力,更展示了中国制药企业在神经病理性疼痛外用治疗领域的原创能力与科研水平。 造福患者,开启DPNP治疗新篇章 目前,我国糖尿病患者已超过2亿人,其中相当比例伴有周围神经病变。得百宁®的上市,将为这部分患者提供更安全、更舒适的治疗选择,有助于提升生活质量、减轻慢性疼痛带来的身心负担。 未来,泰德制药将继续秉持“创新为本、患者为先”的理念,持续推动透皮制剂技术升级,助力更多高质量国产创新药物走向国际舞台。 结语: 得百宁®利多卡因凝胶贴膏的获批上市,是中国制药创新的重要里程碑,也预示着外用镇痛治疗将迈入更加精准、安全与便捷的新阶段。

泰德制药创新突破:利多卡因凝胶贴膏获批上市,开创DPNP治疗新局面 2025年12月9日,国内透皮制剂领域的领军企业——北京泰德制药股份有限公司宣布,其自主研发的利多卡因凝胶贴膏(商品名:得百宁®)成功获得国家药品监督管理局批准上市。该产品适用于缓解糖尿病性周围神经病理性疼痛(DPNP),成为全球首个、也是目前国内唯一获批用于DPNP治疗的外用贴剂。 这一突破标志着我国在糖尿病并发症治疗领域实现了又一次重大创新,为广大患者提供了更具安全性、依从性和便捷性的治疗新选择。 填补治疗空白,打造外用镇痛新方案 糖尿病性神经病变是糖尿病最常见且痛苦的并发症之一。长期以来,DPNP的治疗以口服药物为主,但存在起效慢、系统副作用明显等问题。泰德制药的利多卡因凝胶贴膏通过透皮给药技术,让有效成分直达病灶部位,既能快速缓解神经性疼痛,又大大降低了药物对肝肾的负担。 该产品的问世,不仅填补了国内外外用治疗DPNP药物的空白,也进一步拓宽了慢性疼痛管理的临床思路。 “好贴剂,泰德造”:创新实力再次验证 作为国内透皮给药技术的代表性企业,泰德制药长期深耕创新药与高端制剂研发。公司凭借自主研发体系和国际化质量标准,已成功推出多款在国内外具有影响力的贴剂产品。 此次得百宁®的获批,不仅体现了泰德制药在透皮制剂领域的领先实力,更展示了中国制药企业在神经病理性疼痛外用治疗领域的原创能力与科研水平。 造福患者,开启DPNP治疗新篇章 目前,我国糖尿病患者已超过2亿人,其中相当比例伴有周围神经病变。得百宁®的上市,将为这部分患者提供更安全、更舒适的治疗选择,有助于提升生活质量、减轻慢性疼痛带来的身心负担。 未来,泰德制药将继续秉持“创新为本、患者为先”的理念,持续推动透皮制剂技术升级,助力更多高质量国产创新药物走向国际舞台。 结语: 得百宁®利多卡因凝胶贴膏的获批上市,是中国制药创新的重要里程碑,也预示着外用镇痛治疗将迈入更加精准、安全与便捷的新阶段。2025-12-10

-

百时美施贵宝Breyanzi获FDA批准用于复发或难治性边缘区淋巴瘤治疗 2025年12月4日,百时美施贵宝(Bristol Myers Squibb,简称BMS)宣布,美国食品药品监督管理局(FDA)已正式批准其CD19靶向CAR-T细胞疗法Breyanzi(liso-cel),用于治疗曾接受过至少两种系统性疗法后仍出现复发或难治(R/R)情况的成人边缘区淋巴瘤(MZL)患者。 第五种癌症适应症获批,扩展治疗版图 Breyanzi此次获批标志着该疗法在血液系统恶性肿瘤治疗领域的又一重大进展。作为一种创新的CAR-T细胞疗法,Breyanzi已经在多种B细胞相关肿瘤中展现出显著疗效。这次批准意味着它成为首个也是目前唯一获批用于复发或难治性MZL患者的CAR-T细胞产品,进一步拓宽了其临床应用范围。 巩固CD19 CAR-T领域的领导地位 BMS细胞治疗业务总裁Lynelle B. Hoch在声明中指出:“Breyanzi获批用于R/R边缘区淋巴瘤,再次体现了其作为CD19 CAR-T细胞疗法中覆盖范围最广的领先地位。这是该疗法在第五种癌症类型中的批准成果,也印证了我们持续推动细胞疗法惠及更多患者的承诺。” 创新疗法带来新的治疗希望 Breyanzi的获批为复发或难治性MZL患者带来了新的希望。与传统治疗方案相比,CAR-T疗法通过患者自身免疫细胞的工程化改造,实现对肿瘤细胞的精准识别和清除,展现出更持久的疗效和显著的临床获益。 BMS持续推进细胞治疗创新 百时美施贵宝表示,公司将继续深化细胞免疫疗法的研发布局,推动更多创新疗法进入临床和商业化阶段,进一步提升癌症患者的生存质量与治疗可及性。此次Breyanzi在R/R边缘区淋巴瘤中的批准,不仅巩固了其在B细胞恶性肿瘤领域的领先地位,也再次展示了BMS在细胞治疗领域的全球创新实力。

百时美施贵宝Breyanzi获FDA批准用于复发或难治性边缘区淋巴瘤治疗 2025年12月4日,百时美施贵宝(Bristol Myers Squibb,简称BMS)宣布,美国食品药品监督管理局(FDA)已正式批准其CD19靶向CAR-T细胞疗法Breyanzi(liso-cel),用于治疗曾接受过至少两种系统性疗法后仍出现复发或难治(R/R)情况的成人边缘区淋巴瘤(MZL)患者。 第五种癌症适应症获批,扩展治疗版图 Breyanzi此次获批标志着该疗法在血液系统恶性肿瘤治疗领域的又一重大进展。作为一种创新的CAR-T细胞疗法,Breyanzi已经在多种B细胞相关肿瘤中展现出显著疗效。这次批准意味着它成为首个也是目前唯一获批用于复发或难治性MZL患者的CAR-T细胞产品,进一步拓宽了其临床应用范围。 巩固CD19 CAR-T领域的领导地位 BMS细胞治疗业务总裁Lynelle B. Hoch在声明中指出:“Breyanzi获批用于R/R边缘区淋巴瘤,再次体现了其作为CD19 CAR-T细胞疗法中覆盖范围最广的领先地位。这是该疗法在第五种癌症类型中的批准成果,也印证了我们持续推动细胞疗法惠及更多患者的承诺。” 创新疗法带来新的治疗希望 Breyanzi的获批为复发或难治性MZL患者带来了新的希望。与传统治疗方案相比,CAR-T疗法通过患者自身免疫细胞的工程化改造,实现对肿瘤细胞的精准识别和清除,展现出更持久的疗效和显著的临床获益。 BMS持续推进细胞治疗创新 百时美施贵宝表示,公司将继续深化细胞免疫疗法的研发布局,推动更多创新疗法进入临床和商业化阶段,进一步提升癌症患者的生存质量与治疗可及性。此次Breyanzi在R/R边缘区淋巴瘤中的批准,不仅巩固了其在B细胞恶性肿瘤领域的领先地位,也再次展示了BMS在细胞治疗领域的全球创新实力。2025-12-09

-

石药集团百克公司司美格鲁肽注射液第二项上市申请获受理 2025年12月8日,石药集团发布公告称,其附属公司石药集团百克(山东)生物制药股份有限公司开发的司美格鲁肽注射液的第二项上市许可申请已经获得国家药监局的受理。此次申报的适应症为:在控制饮食和增加体力活动的基础上用于成人超重或肥胖患者的长期体重管理。 司美格鲁肽的背景与之前申请 该司美格鲁肽注射液此前也已申请过用于成人2型糖尿病患者的血糖控制适应症,并于2025年8月获得国家药监局的受理。根据公告,该产品是采用化学合成法制备的司美格鲁肽制剂,符合化药注册分类2.2类新药申报要求,属于新型处方工艺且具备明显的临床优势。 化学合成制备的优势 与传统的生物发酵方法不同,司美格鲁肽注射液采用化学合成法制造,这样可以避免生物发酵过程中可能引入的宿主蛋白等免疫原性物质。与此同时,制备过程中保证了杂质水平不会高于采用DNA重组技术制备的司美格鲁肽,确保了药品的纯度与安全性。 多重机制的综合获益 司美格鲁肽通过与GLP-1受体结合发挥作用,能够通过多种机制实现减重、降糖,并提供心血管和肾脏保护等综合获益。这样的药理特性使其在多个领域展现出广泛的应用潜力。 Ⅲ期临床试验结果 此次申报的基础是公司进行的一项Ⅲ期临床试验,试验结果显示,在非糖尿病的肥胖成人受试者中,该产品能够显著降低体重及腰围,且改善血糖、血脂和肝酶水平。与诺和诺德开发的司美格鲁肽相比,石药集团的产品在有效性方面高度一致,且安全性特征相似,耐受性良好。不良事件的发生率略低,进一步验证了该产品的安全性和疗效。 临床应用前景 基于其卓越的疗效、安全性和制剂优势,石药集团百克公司开发的司美格鲁肽注射液在长期体重管理和糖尿病治疗领域具有显著的临床应用价值,未来可能成为减重及2型糖尿病治疗领域的重要药物。

石药集团百克公司司美格鲁肽注射液第二项上市申请获受理 2025年12月8日,石药集团发布公告称,其附属公司石药集团百克(山东)生物制药股份有限公司开发的司美格鲁肽注射液的第二项上市许可申请已经获得国家药监局的受理。此次申报的适应症为:在控制饮食和增加体力活动的基础上用于成人超重或肥胖患者的长期体重管理。 司美格鲁肽的背景与之前申请 该司美格鲁肽注射液此前也已申请过用于成人2型糖尿病患者的血糖控制适应症,并于2025年8月获得国家药监局的受理。根据公告,该产品是采用化学合成法制备的司美格鲁肽制剂,符合化药注册分类2.2类新药申报要求,属于新型处方工艺且具备明显的临床优势。 化学合成制备的优势 与传统的生物发酵方法不同,司美格鲁肽注射液采用化学合成法制造,这样可以避免生物发酵过程中可能引入的宿主蛋白等免疫原性物质。与此同时,制备过程中保证了杂质水平不会高于采用DNA重组技术制备的司美格鲁肽,确保了药品的纯度与安全性。 多重机制的综合获益 司美格鲁肽通过与GLP-1受体结合发挥作用,能够通过多种机制实现减重、降糖,并提供心血管和肾脏保护等综合获益。这样的药理特性使其在多个领域展现出广泛的应用潜力。 Ⅲ期临床试验结果 此次申报的基础是公司进行的一项Ⅲ期临床试验,试验结果显示,在非糖尿病的肥胖成人受试者中,该产品能够显著降低体重及腰围,且改善血糖、血脂和肝酶水平。与诺和诺德开发的司美格鲁肽相比,石药集团的产品在有效性方面高度一致,且安全性特征相似,耐受性良好。不良事件的发生率略低,进一步验证了该产品的安全性和疗效。 临床应用前景 基于其卓越的疗效、安全性和制剂优势,石药集团百克公司开发的司美格鲁肽注射液在长期体重管理和糖尿病治疗领域具有显著的临床应用价值,未来可能成为减重及2型糖尿病治疗领域的重要药物。2025-12-09

-

阿斯利康Baxdrostat获FDA优先审评,或成首个醛固酮合成酶抑制剂 12月2日,阿斯利康(AstraZeneca)宣布,其创新降压药物 Baxdrostat 的上市申请已正式获得美国食品药品监督管理局(FDA)受理,并被授予优先审评资格。该药物拟用于治疗难治性高血压(resistant hypertension),若顺利获批,将成为全球首款上市的醛固酮合成酶(ALDOS)抑制剂。 创新机制:靶向ALDOS的首创疗法 Baxdrostat由CinCor Pharma研发,是一种高选择性、强效的口服小分子ALDOS抑制剂,作用靶点为CYP11B2基因编码的醛固酮合成酶。该药通过阻断肾上腺中醛固酮生成的三个关键限速步骤,从而降低体内醛固酮水平,达到降压效果。 阿斯利康于2023年1月以18亿美元完成对CinCor Pharma的收购,正式将该潜力药物纳入其心血管代谢疾病管线。 临床研究显著改善血压控制 在今年7月公布的BaxHTN III期临床试验中,Baxdrostat展示了令人瞩目的疗效与安全性。 这项多中心、双盲、随机、安慰剂对照研究共纳入796例患者,评估了Baxdrostat(1mg和2mg,每日一次)在多药联合仍未达标的高血压及顽固性高血压患者中的疗效。 结果显示: 第12周时,Baxdrostat显著降低了患者平均坐位收缩压(SBP),较安慰剂组分别下降 9.8 mmHg(2mg) 和 8.7 mmHg(1mg)(P<0.001); 所有次要终点均达到,包括顽固性高血压亚组的血压改善、舒张压下降及SBP低于130 mmHg的患者比例; 药物整体耐受性良好,未观察到明显的皮质醇抑制作用。 选择性突破:精准抑制CYP11B2,避免副作用 ALDOS抑制剂的研发长期受制于选择性难题,因为CYP11B2与CYP11B1(负责皮质醇合成)的基因序列同源性高达93%,若选择性不足,可能导致皮质醇水平下降及不良反应。 Baxdrostat的出现成功解决了这一挑战——在临床研究中,其显著抑制醛固酮生成而不影响皮质醇水平,标志着ALDOS靶点研究取得实质性突破。 满足巨大未被满足的降压需求 据统计,全球约有13亿高血压患者,尽管已有β受体阻滞剂、ACEI、ARB等多种药物,但仍有约一半患者血压未能有效控制。其中约25%的患者与醛固酮异常分泌密切相关。 Baxdrostat通过从根源上调控RAAS系统的下游环节,为高血压治疗带来了全新的解决方案,尤其对顽固性高血压患者具有重要临床价值。 展望:开启高血压精准治疗新时代 若获批上市,Baxdrostat将成为首个真正意义上的ALDOS抑制剂,填补全球高血压治疗领域的重要空白。业内人士认为,这一创新药的上市,不仅将重塑高血压药物格局,也为未来靶向醛固酮通路的研究提供新的方向。 阿斯利康在公告中表示,公司将继续推进Baxdrostat在更广泛心血管疾病中的临床开发,以期为全球患者带来更高效、更精准的降压新选择。

阿斯利康Baxdrostat获FDA优先审评,或成首个醛固酮合成酶抑制剂 12月2日,阿斯利康(AstraZeneca)宣布,其创新降压药物 Baxdrostat 的上市申请已正式获得美国食品药品监督管理局(FDA)受理,并被授予优先审评资格。该药物拟用于治疗难治性高血压(resistant hypertension),若顺利获批,将成为全球首款上市的醛固酮合成酶(ALDOS)抑制剂。 创新机制:靶向ALDOS的首创疗法 Baxdrostat由CinCor Pharma研发,是一种高选择性、强效的口服小分子ALDOS抑制剂,作用靶点为CYP11B2基因编码的醛固酮合成酶。该药通过阻断肾上腺中醛固酮生成的三个关键限速步骤,从而降低体内醛固酮水平,达到降压效果。 阿斯利康于2023年1月以18亿美元完成对CinCor Pharma的收购,正式将该潜力药物纳入其心血管代谢疾病管线。 临床研究显著改善血压控制 在今年7月公布的BaxHTN III期临床试验中,Baxdrostat展示了令人瞩目的疗效与安全性。 这项多中心、双盲、随机、安慰剂对照研究共纳入796例患者,评估了Baxdrostat(1mg和2mg,每日一次)在多药联合仍未达标的高血压及顽固性高血压患者中的疗效。 结果显示: 第12周时,Baxdrostat显著降低了患者平均坐位收缩压(SBP),较安慰剂组分别下降 9.8 mmHg(2mg) 和 8.7 mmHg(1mg)(P<0.001); 所有次要终点均达到,包括顽固性高血压亚组的血压改善、舒张压下降及SBP低于130 mmHg的患者比例; 药物整体耐受性良好,未观察到明显的皮质醇抑制作用。 选择性突破:精准抑制CYP11B2,避免副作用 ALDOS抑制剂的研发长期受制于选择性难题,因为CYP11B2与CYP11B1(负责皮质醇合成)的基因序列同源性高达93%,若选择性不足,可能导致皮质醇水平下降及不良反应。 Baxdrostat的出现成功解决了这一挑战——在临床研究中,其显著抑制醛固酮生成而不影响皮质醇水平,标志着ALDOS靶点研究取得实质性突破。 满足巨大未被满足的降压需求 据统计,全球约有13亿高血压患者,尽管已有β受体阻滞剂、ACEI、ARB等多种药物,但仍有约一半患者血压未能有效控制。其中约25%的患者与醛固酮异常分泌密切相关。 Baxdrostat通过从根源上调控RAAS系统的下游环节,为高血压治疗带来了全新的解决方案,尤其对顽固性高血压患者具有重要临床价值。 展望:开启高血压精准治疗新时代 若获批上市,Baxdrostat将成为首个真正意义上的ALDOS抑制剂,填补全球高血压治疗领域的重要空白。业内人士认为,这一创新药的上市,不仅将重塑高血压药物格局,也为未来靶向醛固酮通路的研究提供新的方向。 阿斯利康在公告中表示,公司将继续推进Baxdrostat在更广泛心血管疾病中的临床开发,以期为全球患者带来更高效、更精准的降压新选择。2025-12-08

-

辉瑞扎维吉泮鼻喷雾剂在华申报上市,用于急性偏头痛治疗 12月4日,据国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)官网信息显示,辉瑞研发的扎维吉泮鼻喷雾剂的上市申请已正式获受理,适应症为偏头痛治疗。这标志着该创新药物有望在中国为偏头痛患者带来全新的非口服治疗选择。 首个CGRP鼻喷剂型进入中国审批阶段 扎维吉泮鼻喷雾剂是一种降钙素基因相关肽(CGRP)受体拮抗剂,主要用于急性缓解伴或不伴先兆的偏头痛发作。该药物在2023年3月10日获得美国FDA批准上市,成为首款专用于成人急性偏头痛治疗的CGRP受体拮抗剂鼻喷制剂。 与传统口服药物相比,鼻喷剂型具有起效更快、吸收更稳定的优势,尤其适用于在发作期出现恶心、呕吐等难以口服药物的患者。 创新机制靶向CGRP通路,精准缓解偏头痛 CGRP是一种与偏头痛发作密切相关的神经肽,其过度释放可导致血管扩张和神经炎症,从而引发疼痛。扎维吉泮通过选择性阻断CGRP受体,阻断疼痛信号传递通路,从源头干预偏头痛发作过程。研究显示,该药物在使用后可于短时间内显著缓解疼痛和相关症状。 拓宽偏头痛治疗版图,满足未被满足的需求 偏头痛是一种常见且复发率高的神经系统疾病,全球约有10%的人口受其困扰。目前国内偏头痛治疗手段仍以止痛药与曲普坦类药物为主,部分患者因耐受性或疗效问题而无法获得理想控制。扎维吉泮鼻喷雾剂的引入,有望填补快速起效、非口服途径的治疗空白,为偏头痛患者提供更多元化的临床选择。 总结 辉瑞扎维吉泮鼻喷雾剂在中国递交上市申请,标志着CGRP靶向治疗在国内迈出新的一步。其独特的鼻喷给药方式与精准的分子机制,为偏头痛的急性治疗带来新的希望,也预示着偏头痛管理正进入更加便捷与个性化的新时代。

辉瑞扎维吉泮鼻喷雾剂在华申报上市,用于急性偏头痛治疗 12月4日,据国家药品监督管理局药品审评中心(CDE)官网信息显示,辉瑞研发的扎维吉泮鼻喷雾剂的上市申请已正式获受理,适应症为偏头痛治疗。这标志着该创新药物有望在中国为偏头痛患者带来全新的非口服治疗选择。 首个CGRP鼻喷剂型进入中国审批阶段 扎维吉泮鼻喷雾剂是一种降钙素基因相关肽(CGRP)受体拮抗剂,主要用于急性缓解伴或不伴先兆的偏头痛发作。该药物在2023年3月10日获得美国FDA批准上市,成为首款专用于成人急性偏头痛治疗的CGRP受体拮抗剂鼻喷制剂。 与传统口服药物相比,鼻喷剂型具有起效更快、吸收更稳定的优势,尤其适用于在发作期出现恶心、呕吐等难以口服药物的患者。 创新机制靶向CGRP通路,精准缓解偏头痛 CGRP是一种与偏头痛发作密切相关的神经肽,其过度释放可导致血管扩张和神经炎症,从而引发疼痛。扎维吉泮通过选择性阻断CGRP受体,阻断疼痛信号传递通路,从源头干预偏头痛发作过程。研究显示,该药物在使用后可于短时间内显著缓解疼痛和相关症状。 拓宽偏头痛治疗版图,满足未被满足的需求 偏头痛是一种常见且复发率高的神经系统疾病,全球约有10%的人口受其困扰。目前国内偏头痛治疗手段仍以止痛药与曲普坦类药物为主,部分患者因耐受性或疗效问题而无法获得理想控制。扎维吉泮鼻喷雾剂的引入,有望填补快速起效、非口服途径的治疗空白,为偏头痛患者提供更多元化的临床选择。 总结 辉瑞扎维吉泮鼻喷雾剂在中国递交上市申请,标志着CGRP靶向治疗在国内迈出新的一步。其独特的鼻喷给药方式与精准的分子机制,为偏头痛的急性治疗带来新的希望,也预示着偏头痛管理正进入更加便捷与个性化的新时代。2025-12-08

大家都在看

-

1

荣灿生物获美国专利授权,助力mRNA药物研发新突破

-

2

罗伯医疗获批消化内镜手术机器人,填补国内技术空白

-

3

中国首个IGF-1R抗体药物获批上市,甲状腺眼病治疗迎来新曙光

-

4

广州润尔眼科盐酸依匹斯汀滴眼液获批上市,国内首仿迎来市场竞争新机遇

-

5

孤独症的早期识别与干预:帮助“星星的孩子”走向更好的未来

-

6

微型心脏起搏器的革新:为新生儿和儿童提供更安全的治疗

-

7

重大发现:朊病毒或成胶质母细胞瘤治疗新靶点

-

8

Bright Uro创新发布无导管尿动力学监测系统Glean,获FDA批准

-

9

华东医药司美格鲁肽申报上市,国产GLP-1迎来新突破

-

10

季节性过敏性鼻炎迎来新突破:创新疗法Stapokibart或成新选择

药品推荐

-

艾美赛珠单抗 Emicizumab

治疗A型血友病的双特异性抗体,零治疗出血率高

美国 Genentech 基因技术公司

-

左旋炔诺酮 levonorgestrel

适用于口服避孕

美国辉瑞公司(Pfizer Inc.)

-

达必妥 Dupilumab

全球首个也是唯一获批治疗成人中重度特应性皮炎的靶向生物制剂,可从机制上治疗2型炎症性疾病。

法国Sanofi-Aventis赛诺菲公司

-

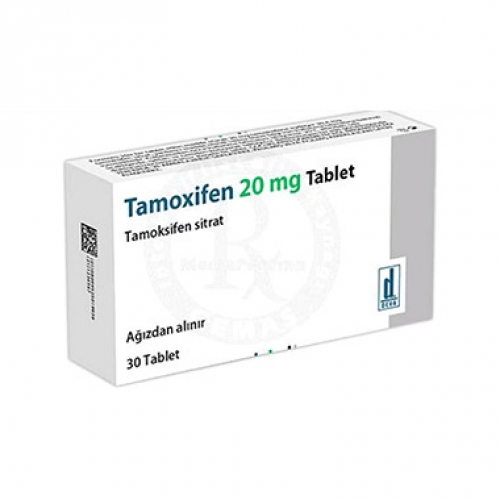

他莫昔芬 Tamoxifen

用于卵巢癌、乳腺癌等,降低侧乳腺癌发生率

土耳其Deva

-

urovaxom Escherichia coli Lysat

用于联合治疗和预防慢性尿路感染,特别是膀胱炎,本品主要用于治疗和预防4岁以上的反复尿路感染

瑞士OM Pharma