医药资讯

-

丽珠医药注射用JP-1366完成Ⅱ期首例给药,或为溃疡性出血治疗带来新方案 2025年10月,丽珠医药(深交所代码:000513;港交所代码:01513)宣布,公司自主研发的注射用JP-1366(Zastaprazan citrate for Injection)在Ⅱ期临床试验中已完成首例患者给药。这一里程碑事件标志着中国首个P-CAB针剂(钾离子竞争性酸阻滞剂)进入关键临床阶段,未来有望填补消化性溃疡出血治疗领域的用药空白。 P-CAB注射剂有望改写溃疡性出血治疗格局 消化性溃疡出血是胃肠道最严重的急症之一,常导致大出血、休克,甚至危及生命。患者一旦发作需立即住院治疗,并防止再出血发生。 目前,临床多以PPI(质子泵抑制剂)持续静脉泵入治疗为主,但存在给药复杂、静脉通道长期占用等问题。而JP-1366作为新一代P-CAB类抑酸药,有望提供一种更加高效、便捷的解决方案。 临床前成果:单次给药即具持久抑酸效果 I期临床结果显示,JP-1366具备良好的安全性和耐受性。在每日一次的间歇给药方案下,药物可实现持续的胃酸抑制,其抑酸效果与大剂量艾司奥美拉唑连续泵入72小时的水平相当。 此外,间歇给药可显著减少静脉通道使用时间,在临床急救中更加高效便利。Ⅱ期试验将进一步验证最佳剂量及初步疗效与安全性。 或实现与PPI的“针口序贯”治疗 根据《急性上消化道出血急诊诊治流程专家共识》,消化性溃疡出血患者在静脉给药后需持续口服PPI至溃疡愈合。 JP-1366注射剂的推出,有望与丽珠医药旗下的壹丽安®(艾普拉唑肠溶片)及丽倍乐®(雷贝拉唑肠溶胶囊)实现“针剂+口服”的序贯联合治疗,帮助医生在急性期与恢复期灵活切换用药方案。 双剂型协同推进,强化消化领域布局 目前,JP-1366片剂已于2025年8月获得国家药监局药品审评中心(CDE)受理,主要用于治疗反流性食管炎。随着注射剂与片剂两种剂型同步推进,丽珠医药正加速构建从急性期到长期维持期的全周期治疗体系。 公司表示,该产品线的完善将进一步巩固丽珠医药在消化系统疾病治疗领域的领先优势,并为临床提供更加全面、灵活的治疗选择。 展望:国产创新P-CAB迎来关键突破期 作为国内少数拥有完整P-CAB研发体系的企业之一,丽珠医药正推动JP-1366系列产品从实验室走向临床。业内人士指出,若Ⅱ期研究结果积极,该药有望成为中国首个获批上市的P-CAB注射剂,不仅优化溃疡性出血患者的救治流程,也将推动我国抑酸治疗迈入新的时代。 总结: JP-1366的临床进展不仅代表国产创新药物在消化道治疗领域的突破,也预示着未来急性溃疡性出血将迎来更安全、高效的治疗新方案。

丽珠医药注射用JP-1366完成Ⅱ期首例给药,或为溃疡性出血治疗带来新方案 2025年10月,丽珠医药(深交所代码:000513;港交所代码:01513)宣布,公司自主研发的注射用JP-1366(Zastaprazan citrate for Injection)在Ⅱ期临床试验中已完成首例患者给药。这一里程碑事件标志着中国首个P-CAB针剂(钾离子竞争性酸阻滞剂)进入关键临床阶段,未来有望填补消化性溃疡出血治疗领域的用药空白。 P-CAB注射剂有望改写溃疡性出血治疗格局 消化性溃疡出血是胃肠道最严重的急症之一,常导致大出血、休克,甚至危及生命。患者一旦发作需立即住院治疗,并防止再出血发生。 目前,临床多以PPI(质子泵抑制剂)持续静脉泵入治疗为主,但存在给药复杂、静脉通道长期占用等问题。而JP-1366作为新一代P-CAB类抑酸药,有望提供一种更加高效、便捷的解决方案。 临床前成果:单次给药即具持久抑酸效果 I期临床结果显示,JP-1366具备良好的安全性和耐受性。在每日一次的间歇给药方案下,药物可实现持续的胃酸抑制,其抑酸效果与大剂量艾司奥美拉唑连续泵入72小时的水平相当。 此外,间歇给药可显著减少静脉通道使用时间,在临床急救中更加高效便利。Ⅱ期试验将进一步验证最佳剂量及初步疗效与安全性。 或实现与PPI的“针口序贯”治疗 根据《急性上消化道出血急诊诊治流程专家共识》,消化性溃疡出血患者在静脉给药后需持续口服PPI至溃疡愈合。 JP-1366注射剂的推出,有望与丽珠医药旗下的壹丽安®(艾普拉唑肠溶片)及丽倍乐®(雷贝拉唑肠溶胶囊)实现“针剂+口服”的序贯联合治疗,帮助医生在急性期与恢复期灵活切换用药方案。 双剂型协同推进,强化消化领域布局 目前,JP-1366片剂已于2025年8月获得国家药监局药品审评中心(CDE)受理,主要用于治疗反流性食管炎。随着注射剂与片剂两种剂型同步推进,丽珠医药正加速构建从急性期到长期维持期的全周期治疗体系。 公司表示,该产品线的完善将进一步巩固丽珠医药在消化系统疾病治疗领域的领先优势,并为临床提供更加全面、灵活的治疗选择。 展望:国产创新P-CAB迎来关键突破期 作为国内少数拥有完整P-CAB研发体系的企业之一,丽珠医药正推动JP-1366系列产品从实验室走向临床。业内人士指出,若Ⅱ期研究结果积极,该药有望成为中国首个获批上市的P-CAB注射剂,不仅优化溃疡性出血患者的救治流程,也将推动我国抑酸治疗迈入新的时代。 总结: JP-1366的临床进展不仅代表国产创新药物在消化道治疗领域的突破,也预示着未来急性溃疡性出血将迎来更安全、高效的治疗新方案。2025-10-31

-

父亲感染新冠后影响后代?最新研究揭示精子RNA或为关键传递者 新冠疫情虽已过去高峰,但它的“余波”仍在科学界引起关注。许多准备成为父亲的男性心中可能都有疑问:曾经感染过新冠,会不会影响未来孩子的健康? 近期,《自然通讯》(Nature Communications)发表的一项最新研究——《Paternal SARS-CoV-2 infection impacts sperm small noncoding RNAs and increases anxiety in offspring in a sex-dependent manner》——给出了令人关注的答案。研究显示,父亲在孕前感染新冠病毒,可能通过改变精子中的小分子RNA,影响后代的情绪行为与发育表现。 父系感染也能“跨代传递”? 以往研究大多聚焦在母亲孕期感染对胎儿的影响,而这项研究首次从父系角度切入,探讨“爸爸的感染史”是否也会对后代健康产生影响。 研究团队使用小鼠模型,将适应性SARS-CoV-2毒株(P21)感染成年雄鼠。感染4周后,雄鼠已清除病毒、不具传染性,此时与健康雌鼠交配。研究人员随后系统追踪了两代后代(F1与F2代)的行为特征、生理发育及分子变化。 结果显示:虽然感染组雄鼠的生殖功能未受显著影响(如睾丸重量、窝仔数、性别比例等均正常),但后代的行为发生了明显变化。 F1代后代表现出明显的焦虑样行为 行为实验结果令人意外。研究发现,来自感染组父鼠的第一代(F1)小鼠在明暗箱实验和旷场实验中,均表现出显著的焦虑样行为—— 在明亮区停留时间更短; 在中心区域活动减少; 综合焦虑评分显著升高。 此外,这种行为变化具有性别差异:雄性后代的焦虑表现更为突出,雌性则相对轻微。 精子小分子RNA成为“信使” 为了找出影响的源头,研究团队深入分析了感染组雄鼠的精子分子组成。结果发现,其精子中多种小非编码RNA(sncRNA)表达水平发生显著变化,尤其是: 4个PIWI相互作用RNA(piRNA)簇明显下调,均与14号染色体上的Clusterin基因相关; 2种小RNA(miR-3471和pro-TGG-3-1)显著上调。 这些RNA调控的靶基因主要参与“干细胞多能性调控”与“DNA模板转录”等关键生物学过程,暗示它们可能通过调节胚胎早期发育来影响后代行为。 进一步实验验证中,研究者将感染组雄鼠的精子RNA显微注射进健康受精卵,结果产生的后代表现出相似的焦虑行为——这直接证明了精子RNA是跨代影响的关键媒介。 后代海马基因表达改变揭示分子机制 在F1代小鼠的大脑海马区域(掌管情绪与认知的重要结构),研究团队检测到明显的基因表达差异。 雌性后代中有20个差异基因(1个上调,19个下调),其中包括与应激、焦虑相关的Prl、Igfbp2等; 雄性后代则有29个基因发生改变,如Vgll3、Dach1表达显著波动。 这些变化从分子层面揭示了后代焦虑样行为的可能机制。 跨代效应:影响延续至F2代 更令人关注的是,这种影响并未止步于第一代。 在第二代(F2)中,虽然未出现明显的焦虑行为,但发育指标发生改变—— 感染组F2代的窝仔数显著减少; 雄性幼崽出生第8天体重更高。 这说明父系感染带来的表观遗传变化具有跨代遗传效应,虽逐渐减弱,但仍可延续。 科学启示:关注父亲健康的“表观遗传遗产” 这项研究首次以动物模型的方式,系统揭示了父亲孕前感染新冠病毒可通过精子RNA改变影响后代行为与发育,为理解病毒感染的长期后遗效应提供了新视角。 值得注意的是,无论F1还是F2代,小鼠在认知、社交与免疫反应方面均无显著异常——说明影响主要集中在情绪与发育领域。 备孕家庭该怎么看? 这项研究并非要引发焦虑,而是提供科学参考。 对于经历过新冠感染的育龄男性而言,未来可通过更精准的健康评估与生殖指导,降低潜在风险。 同时,这一发现也提示公共卫生决策者:在全球超7.78亿感染者中,育龄男性群体的后代健康应被纳入长期监测与研究范围。 随着人类队列研究的进一步推进,科学家们将更清楚这种表观遗传影响在人类中的具体表现,从而为保障下一代的健康奠定坚实的科学基础。

父亲感染新冠后影响后代?最新研究揭示精子RNA或为关键传递者 新冠疫情虽已过去高峰,但它的“余波”仍在科学界引起关注。许多准备成为父亲的男性心中可能都有疑问:曾经感染过新冠,会不会影响未来孩子的健康? 近期,《自然通讯》(Nature Communications)发表的一项最新研究——《Paternal SARS-CoV-2 infection impacts sperm small noncoding RNAs and increases anxiety in offspring in a sex-dependent manner》——给出了令人关注的答案。研究显示,父亲在孕前感染新冠病毒,可能通过改变精子中的小分子RNA,影响后代的情绪行为与发育表现。 父系感染也能“跨代传递”? 以往研究大多聚焦在母亲孕期感染对胎儿的影响,而这项研究首次从父系角度切入,探讨“爸爸的感染史”是否也会对后代健康产生影响。 研究团队使用小鼠模型,将适应性SARS-CoV-2毒株(P21)感染成年雄鼠。感染4周后,雄鼠已清除病毒、不具传染性,此时与健康雌鼠交配。研究人员随后系统追踪了两代后代(F1与F2代)的行为特征、生理发育及分子变化。 结果显示:虽然感染组雄鼠的生殖功能未受显著影响(如睾丸重量、窝仔数、性别比例等均正常),但后代的行为发生了明显变化。 F1代后代表现出明显的焦虑样行为 行为实验结果令人意外。研究发现,来自感染组父鼠的第一代(F1)小鼠在明暗箱实验和旷场实验中,均表现出显著的焦虑样行为—— 在明亮区停留时间更短; 在中心区域活动减少; 综合焦虑评分显著升高。 此外,这种行为变化具有性别差异:雄性后代的焦虑表现更为突出,雌性则相对轻微。 精子小分子RNA成为“信使” 为了找出影响的源头,研究团队深入分析了感染组雄鼠的精子分子组成。结果发现,其精子中多种小非编码RNA(sncRNA)表达水平发生显著变化,尤其是: 4个PIWI相互作用RNA(piRNA)簇明显下调,均与14号染色体上的Clusterin基因相关; 2种小RNA(miR-3471和pro-TGG-3-1)显著上调。 这些RNA调控的靶基因主要参与“干细胞多能性调控”与“DNA模板转录”等关键生物学过程,暗示它们可能通过调节胚胎早期发育来影响后代行为。 进一步实验验证中,研究者将感染组雄鼠的精子RNA显微注射进健康受精卵,结果产生的后代表现出相似的焦虑行为——这直接证明了精子RNA是跨代影响的关键媒介。 后代海马基因表达改变揭示分子机制 在F1代小鼠的大脑海马区域(掌管情绪与认知的重要结构),研究团队检测到明显的基因表达差异。 雌性后代中有20个差异基因(1个上调,19个下调),其中包括与应激、焦虑相关的Prl、Igfbp2等; 雄性后代则有29个基因发生改变,如Vgll3、Dach1表达显著波动。 这些变化从分子层面揭示了后代焦虑样行为的可能机制。 跨代效应:影响延续至F2代 更令人关注的是,这种影响并未止步于第一代。 在第二代(F2)中,虽然未出现明显的焦虑行为,但发育指标发生改变—— 感染组F2代的窝仔数显著减少; 雄性幼崽出生第8天体重更高。 这说明父系感染带来的表观遗传变化具有跨代遗传效应,虽逐渐减弱,但仍可延续。 科学启示:关注父亲健康的“表观遗传遗产” 这项研究首次以动物模型的方式,系统揭示了父亲孕前感染新冠病毒可通过精子RNA改变影响后代行为与发育,为理解病毒感染的长期后遗效应提供了新视角。 值得注意的是,无论F1还是F2代,小鼠在认知、社交与免疫反应方面均无显著异常——说明影响主要集中在情绪与发育领域。 备孕家庭该怎么看? 这项研究并非要引发焦虑,而是提供科学参考。 对于经历过新冠感染的育龄男性而言,未来可通过更精准的健康评估与生殖指导,降低潜在风险。 同时,这一发现也提示公共卫生决策者:在全球超7.78亿感染者中,育龄男性群体的后代健康应被纳入长期监测与研究范围。 随着人类队列研究的进一步推进,科学家们将更清楚这种表观遗传影响在人类中的具体表现,从而为保障下一代的健康奠定坚实的科学基础。2025-10-29

-

国产新药亮相国际舞台:佐来曲替尼引领儿童肿瘤靶向治疗新方向 2025年国际儿童肿瘤学会(SIOP)年会近日在荷兰阿姆斯特丹圆满落幕。作为全球最具影响力的儿科肿瘤学术盛会,本届大会再次成为全球专家聚焦的焦点。中山大学肿瘤防治中心儿童肿瘤科主任张翼鷟教授团队的最新研究成果登上国际舞台,展示了我国自主研发的第二代泛TRK抑制剂——佐来曲替尼(zurletrectinib, ICP-723)在儿童及青少年晚期实体瘤治疗中的I/II期临床研究数据,获得全球专家的高度关注与认可。 NTRK融合肿瘤:精准靶向治疗的新突破 报告显示,佐来曲替尼在儿童及青少年NTRK基因融合阳性实体瘤中展现出良好的耐受性与显著的抗肿瘤活性。NTRK基因融合是驱动多种恶性肿瘤的关键分子事件,尤其在儿童患者中比例更高,如婴儿纤维肉瘤、分泌性乳腺癌和神经胶质瘤等。传统的化疗或放疗往往疗效有限且副作用显著,而TRK抑制剂的出现,标志着癌症治疗从“按癌种分型”向“按基因精准治疗”的转变。 “不论肿瘤发生在何处,只要发现NTRK基因融合,就可采用同一种靶向药物治疗。”张翼鷟教授指出,这种跨癌种治疗理念正在改变传统的治疗逻辑。佐来曲替尼作为国产原研药,不仅适用于初次治疗患者,也在克服第一代TRK抑制剂耐药性方面展现出卓越效果。 疗效显著:耐药患者迎来新希望 研究数据显示,在入组的NTRK融合阳性患儿中,客观缓解率(ORR)高达90%。特别是在第一代TRK抑制剂出现耐药的患者中,佐来曲替尼依然显示出明显疗效,部分患者实现肿瘤缩小或稳定。 在安全性方面,未观察到剂量限制性毒性(DLT),治疗相关不良反应主要为轻中度(1-2级),说明其安全可控,适合长期治疗。这一结果为耐药后无有效药物的患儿带来了新的生机,也为国际儿童精准治疗提供了中国方案。 检测先行:基因检测是治疗关键一步 针对如何判断患儿是否为NTRK融合阳性,张翼鷟教授强调,基因检测是治疗的前提条件。目前国内大型肿瘤中心普遍可进行NTRK融合检测,但基层医院在技术与费用方面仍面临挑战。 她建议患儿家长应尽早前往具备分子病理检测条件的专科机构,通过二代测序(NGS)进行筛查,从而为后续靶向治疗提供依据。随着更多靶向药物纳入医保体系,检测普及率与可及性有望持续提升。 “星光计划”助力国产创新药加速上市 值得关注的是,佐来曲替尼已被国家药监局药品审评中心(CDE)纳入“抗肿瘤药物研发鼓励试点计划(星光计划)”。 这一政策支持意味着该药将加速获批进程,更快惠及患儿。张翼鷟教授指出,这一举措体现了国家对儿童肿瘤患者的高度重视,也代表着中国原创靶向药物正走向国际前沿。 未来展望:精准联合治疗开启新篇章 目前,佐来曲替尼在单药治疗中已展现优异疗效,但未来其与化疗、免疫疗法或其他靶向药物的联合应用仍值得深入探索。张翼鷟教授表示,未来的儿童肿瘤治疗将更加精准、个体化,甚至有望逐步实现“去化疗化”的目标。 给家长的建议:早检测、勤沟通、科学应对 张翼鷟教授提醒患儿家庭,面对疾病时要保持信心,选择经验丰富的专业治疗中心,并积极了解最新科研进展和临床试验机会。通过与医生密切沟通、关注公益与科研信息,家长能帮助孩子获得更及时、更科学的治疗。 “精准医疗的时代已经来临,”张翼鷟教授总结道,“我们希望国产创新药能让更多患儿看到希望,让每一个孩子都能在科学的守护下迎来新的生命篇章。” 结语 佐来曲替尼的亮相,不仅代表中国在儿童精准肿瘤治疗领域的重大突破,也让全球看到了中国创新药物的研发实力。未来,随着基因检测普及与新药加速落地,越来越多的儿童肿瘤患者将从中受益,迎来更长久、更健康的未来。

国产新药亮相国际舞台:佐来曲替尼引领儿童肿瘤靶向治疗新方向 2025年国际儿童肿瘤学会(SIOP)年会近日在荷兰阿姆斯特丹圆满落幕。作为全球最具影响力的儿科肿瘤学术盛会,本届大会再次成为全球专家聚焦的焦点。中山大学肿瘤防治中心儿童肿瘤科主任张翼鷟教授团队的最新研究成果登上国际舞台,展示了我国自主研发的第二代泛TRK抑制剂——佐来曲替尼(zurletrectinib, ICP-723)在儿童及青少年晚期实体瘤治疗中的I/II期临床研究数据,获得全球专家的高度关注与认可。 NTRK融合肿瘤:精准靶向治疗的新突破 报告显示,佐来曲替尼在儿童及青少年NTRK基因融合阳性实体瘤中展现出良好的耐受性与显著的抗肿瘤活性。NTRK基因融合是驱动多种恶性肿瘤的关键分子事件,尤其在儿童患者中比例更高,如婴儿纤维肉瘤、分泌性乳腺癌和神经胶质瘤等。传统的化疗或放疗往往疗效有限且副作用显著,而TRK抑制剂的出现,标志着癌症治疗从“按癌种分型”向“按基因精准治疗”的转变。 “不论肿瘤发生在何处,只要发现NTRK基因融合,就可采用同一种靶向药物治疗。”张翼鷟教授指出,这种跨癌种治疗理念正在改变传统的治疗逻辑。佐来曲替尼作为国产原研药,不仅适用于初次治疗患者,也在克服第一代TRK抑制剂耐药性方面展现出卓越效果。 疗效显著:耐药患者迎来新希望 研究数据显示,在入组的NTRK融合阳性患儿中,客观缓解率(ORR)高达90%。特别是在第一代TRK抑制剂出现耐药的患者中,佐来曲替尼依然显示出明显疗效,部分患者实现肿瘤缩小或稳定。 在安全性方面,未观察到剂量限制性毒性(DLT),治疗相关不良反应主要为轻中度(1-2级),说明其安全可控,适合长期治疗。这一结果为耐药后无有效药物的患儿带来了新的生机,也为国际儿童精准治疗提供了中国方案。 检测先行:基因检测是治疗关键一步 针对如何判断患儿是否为NTRK融合阳性,张翼鷟教授强调,基因检测是治疗的前提条件。目前国内大型肿瘤中心普遍可进行NTRK融合检测,但基层医院在技术与费用方面仍面临挑战。 她建议患儿家长应尽早前往具备分子病理检测条件的专科机构,通过二代测序(NGS)进行筛查,从而为后续靶向治疗提供依据。随着更多靶向药物纳入医保体系,检测普及率与可及性有望持续提升。 “星光计划”助力国产创新药加速上市 值得关注的是,佐来曲替尼已被国家药监局药品审评中心(CDE)纳入“抗肿瘤药物研发鼓励试点计划(星光计划)”。 这一政策支持意味着该药将加速获批进程,更快惠及患儿。张翼鷟教授指出,这一举措体现了国家对儿童肿瘤患者的高度重视,也代表着中国原创靶向药物正走向国际前沿。 未来展望:精准联合治疗开启新篇章 目前,佐来曲替尼在单药治疗中已展现优异疗效,但未来其与化疗、免疫疗法或其他靶向药物的联合应用仍值得深入探索。张翼鷟教授表示,未来的儿童肿瘤治疗将更加精准、个体化,甚至有望逐步实现“去化疗化”的目标。 给家长的建议:早检测、勤沟通、科学应对 张翼鷟教授提醒患儿家庭,面对疾病时要保持信心,选择经验丰富的专业治疗中心,并积极了解最新科研进展和临床试验机会。通过与医生密切沟通、关注公益与科研信息,家长能帮助孩子获得更及时、更科学的治疗。 “精准医疗的时代已经来临,”张翼鷟教授总结道,“我们希望国产创新药能让更多患儿看到希望,让每一个孩子都能在科学的守护下迎来新的生命篇章。” 结语 佐来曲替尼的亮相,不仅代表中国在儿童精准肿瘤治疗领域的重大突破,也让全球看到了中国创新药物的研发实力。未来,随着基因检测普及与新药加速落地,越来越多的儿童肿瘤患者将从中受益,迎来更长久、更健康的未来。2025-10-29

-

华东医药新药马来酸美凡厄替尼获批上市,为非小细胞肺癌患者带来新希望 近日,据国家药品监督管理局(NMPA)官网最新公示,华东医药旗下全资子公司中美华东研发的1类创新药马来酸美凡厄替尼正式获得上市批准。该药物将为局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者提供全新的治疗选择,为我国肺癌靶向治疗再添新力量。 中国肺癌形势严峻,治疗需求迫切 肺癌已成为我国发病率和死亡率最高的恶性肿瘤之一。数据显示,2024年中国每年新增肺癌患者超82万人,死亡病例超过71万,均居全球首位。专家预计,到2025年中国肺癌死亡人数或将突破100万,给公共卫生体系和患者家庭带来沉重负担。 在众多肺癌类型中,非小细胞肺癌(NSCLC)约占所有肺癌病例的85%。由于早期症状不典型,大部分患者确诊时已处于局部晚期或发生远处转移,因此,更精准、更高效的靶向药物成为临床治疗的关键需求。 机制创新:双靶点抑制EGFR/HER2通路 马来酸美凡厄替尼是一种EGFR/HER2双靶点小分子抑制剂,能够与EGFR和HER2激酶结构域形成共价结合,不可逆地阻断其酪氨酸激酶自磷酸化过程,从而下调ErbB信号通路的活性,抑制肿瘤细胞的增殖与转移。 这种作用机制可克服部分耐药突变带来的治疗瓶颈,为既往接受EGFR靶向治疗后仍进展的患者带来新的治疗机会。 历经近十年研发,III期临床结果积极 马来酸美凡厄替尼的研发历程可追溯至2014年10月,当时该药物获得国家药监局颁发的临床试验批件。经过多年研究与数据积累,项目于2020年1月正式启动III期临床试验,并于2023年7月顺利完成。 临床数据显示,该药物在靶向EGFR/HER2突变型NSCLC患者中表现出良好的疗效与安全性平衡,显著延长患者的无进展生存期,为国内自主创新靶向药物提供了有力的临床依据。 推动国产创新药崛起,助力精准医疗发展 此次马来酸美凡厄替尼的获批,不仅标志着华东医药在抗肿瘤靶向药物领域迈出关键一步,也意味着我国在高端创新药研发方面的能力正逐步接近国际水平。 业内人士指出,该药物的上市将进一步丰富国内非小细胞肺癌治疗手段,并为EGFR/HER2突变患者群体提供更多选择。同时,它也将推动华东医药在创新药战略布局与全球市场拓展上的持续深化。 结语 随着肺癌发病率持续上升和耐药机制研究的深入,像马来酸美凡厄替尼这样机制新颖、靶点精准的创新药物,将成为未来肺癌治疗的重要方向。其上市不仅体现了国产创新药物的研发实力,也为无数肺癌患者带来了新的生存希望。

华东医药新药马来酸美凡厄替尼获批上市,为非小细胞肺癌患者带来新希望 近日,据国家药品监督管理局(NMPA)官网最新公示,华东医药旗下全资子公司中美华东研发的1类创新药马来酸美凡厄替尼正式获得上市批准。该药物将为局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者提供全新的治疗选择,为我国肺癌靶向治疗再添新力量。 中国肺癌形势严峻,治疗需求迫切 肺癌已成为我国发病率和死亡率最高的恶性肿瘤之一。数据显示,2024年中国每年新增肺癌患者超82万人,死亡病例超过71万,均居全球首位。专家预计,到2025年中国肺癌死亡人数或将突破100万,给公共卫生体系和患者家庭带来沉重负担。 在众多肺癌类型中,非小细胞肺癌(NSCLC)约占所有肺癌病例的85%。由于早期症状不典型,大部分患者确诊时已处于局部晚期或发生远处转移,因此,更精准、更高效的靶向药物成为临床治疗的关键需求。 机制创新:双靶点抑制EGFR/HER2通路 马来酸美凡厄替尼是一种EGFR/HER2双靶点小分子抑制剂,能够与EGFR和HER2激酶结构域形成共价结合,不可逆地阻断其酪氨酸激酶自磷酸化过程,从而下调ErbB信号通路的活性,抑制肿瘤细胞的增殖与转移。 这种作用机制可克服部分耐药突变带来的治疗瓶颈,为既往接受EGFR靶向治疗后仍进展的患者带来新的治疗机会。 历经近十年研发,III期临床结果积极 马来酸美凡厄替尼的研发历程可追溯至2014年10月,当时该药物获得国家药监局颁发的临床试验批件。经过多年研究与数据积累,项目于2020年1月正式启动III期临床试验,并于2023年7月顺利完成。 临床数据显示,该药物在靶向EGFR/HER2突变型NSCLC患者中表现出良好的疗效与安全性平衡,显著延长患者的无进展生存期,为国内自主创新靶向药物提供了有力的临床依据。 推动国产创新药崛起,助力精准医疗发展 此次马来酸美凡厄替尼的获批,不仅标志着华东医药在抗肿瘤靶向药物领域迈出关键一步,也意味着我国在高端创新药研发方面的能力正逐步接近国际水平。 业内人士指出,该药物的上市将进一步丰富国内非小细胞肺癌治疗手段,并为EGFR/HER2突变患者群体提供更多选择。同时,它也将推动华东医药在创新药战略布局与全球市场拓展上的持续深化。 结语 随着肺癌发病率持续上升和耐药机制研究的深入,像马来酸美凡厄替尼这样机制新颖、靶点精准的创新药物,将成为未来肺癌治疗的重要方向。其上市不仅体现了国产创新药物的研发实力,也为无数肺癌患者带来了新的生存希望。2025-10-28

-

默沙东Sotatercept(Winrevair)再获FDA批准:新适应症拓展至重度肺动脉高压患者 2025年10月27日,美国制药巨头默沙东(Merck & Co.)宣布,其创新药物 Sotatercept(商品名:Winrevair) 获得美国食品药品监督管理局(FDA)新适应症批准,用于治疗死亡风险较高、WHO功能分级(FC)为III级或IV级的成人肺动脉高压(PAH)患者。 该药的获批旨在提升运动耐力、改善心功能分级,并显著降低临床恶化事件风险,包括死亡、肺移植及因PAH导致的住院等。 机制独特:恢复BMPR-II信号平衡的创新疗法 Sotatercept是一种ACVR2A-Fc融合蛋白,由人Activin受体IIA的胞外结构域与IgG1的Fc结构域融合而成。 其核心机制在于结合并中和TGF-β家族配体,从而恢复与肺血管重构密切相关的BMPR-II信号通路平衡。 研究显示,BMPR-II信号异常是推动PAH病理进展的重要因素,Sotatercept通过“纠正信号失衡”这一独特方式,实现了疾病机制层面的干预。 从收购到突破:默沙东的精准布局 早在2021年9月,默沙东便以115亿美元收购了Acceleron Pharma,获得了Sotatercept的完整开发权。 随后,该药物于2024年3月基于III期STELLAR研究的积极数据,首次获得FDA批准,用于WHO FC II–III级PAH成人患者的治疗。 此次再获批FC III–IV级适应症,意味着Sotatercept正式覆盖了从中度到重度PAH患者的全病程管理,进一步巩固了其在全球PAH治疗领域的领先地位。 III期ZENITH研究:显著降低疾病恶化和死亡风险 这次适应症扩展的批准主要依托于III期ZENITH研究结果。该研究为一项随机、双盲、安慰剂对照试验,共纳入172名接受最大耐受基础治疗的高危PAH患者(FC III或IV级)。 患者被随机分配接受 Sotatercept(起始剂量0.3 mg/kg,目标剂量0.7 mg/kg,皮下注射,每3周一次) 或安慰剂治疗。 研究主要终点为首次发病或死亡事件的发生时间,包括全因死亡、肺移植或与PAH恶化相关的≥24小时住院。 结果显示: 主要终点事件:Sotatercept组17.4%(15/86) vs 安慰剂组54.7%(47/86),风险比HR=0.24(P<0.001); 全因死亡率:Sotatercept组8.1%,安慰剂组15.1%; 肺移植率:Sotatercept组1.2%,安慰剂组7.0%; PAH恶化相关住院率:Sotatercept组9.3%,安慰剂组高达50.0%。 这些结果表明,Sotatercept在高危PAH患者中能显著延缓疾病进展、降低死亡风险。 安全性良好,常见不良事件可控 在ZENITH研究中,Sotatercept整体耐受性良好。最常见的不良反应为鼻出血和毛细血管扩张,大多数为轻中度,可通过常规处理控制。 未观察到新的安全性信号,进一步支持该药在重度PAH人群中的长期使用潜力。 总结:PAH治疗迈向精准化新时代 Sotatercept的再度获批,标志着肺动脉高压治疗从“单纯血管扩张”向“分子通路重塑”迈出了关键一步。 其独特的TGF-β/BMPR-II调节机制不仅带来了更持久的疗效,也为其他血管重构相关疾病提供了新的研究方向。 业内人士认为,该药的成功将推动默沙东在罕见心肺疾病领域的战略扩张,并为全球PAH患者带来更多生存希望。

默沙东Sotatercept(Winrevair)再获FDA批准:新适应症拓展至重度肺动脉高压患者 2025年10月27日,美国制药巨头默沙东(Merck & Co.)宣布,其创新药物 Sotatercept(商品名:Winrevair) 获得美国食品药品监督管理局(FDA)新适应症批准,用于治疗死亡风险较高、WHO功能分级(FC)为III级或IV级的成人肺动脉高压(PAH)患者。 该药的获批旨在提升运动耐力、改善心功能分级,并显著降低临床恶化事件风险,包括死亡、肺移植及因PAH导致的住院等。 机制独特:恢复BMPR-II信号平衡的创新疗法 Sotatercept是一种ACVR2A-Fc融合蛋白,由人Activin受体IIA的胞外结构域与IgG1的Fc结构域融合而成。 其核心机制在于结合并中和TGF-β家族配体,从而恢复与肺血管重构密切相关的BMPR-II信号通路平衡。 研究显示,BMPR-II信号异常是推动PAH病理进展的重要因素,Sotatercept通过“纠正信号失衡”这一独特方式,实现了疾病机制层面的干预。 从收购到突破:默沙东的精准布局 早在2021年9月,默沙东便以115亿美元收购了Acceleron Pharma,获得了Sotatercept的完整开发权。 随后,该药物于2024年3月基于III期STELLAR研究的积极数据,首次获得FDA批准,用于WHO FC II–III级PAH成人患者的治疗。 此次再获批FC III–IV级适应症,意味着Sotatercept正式覆盖了从中度到重度PAH患者的全病程管理,进一步巩固了其在全球PAH治疗领域的领先地位。 III期ZENITH研究:显著降低疾病恶化和死亡风险 这次适应症扩展的批准主要依托于III期ZENITH研究结果。该研究为一项随机、双盲、安慰剂对照试验,共纳入172名接受最大耐受基础治疗的高危PAH患者(FC III或IV级)。 患者被随机分配接受 Sotatercept(起始剂量0.3 mg/kg,目标剂量0.7 mg/kg,皮下注射,每3周一次) 或安慰剂治疗。 研究主要终点为首次发病或死亡事件的发生时间,包括全因死亡、肺移植或与PAH恶化相关的≥24小时住院。 结果显示: 主要终点事件:Sotatercept组17.4%(15/86) vs 安慰剂组54.7%(47/86),风险比HR=0.24(P<0.001); 全因死亡率:Sotatercept组8.1%,安慰剂组15.1%; 肺移植率:Sotatercept组1.2%,安慰剂组7.0%; PAH恶化相关住院率:Sotatercept组9.3%,安慰剂组高达50.0%。 这些结果表明,Sotatercept在高危PAH患者中能显著延缓疾病进展、降低死亡风险。 安全性良好,常见不良事件可控 在ZENITH研究中,Sotatercept整体耐受性良好。最常见的不良反应为鼻出血和毛细血管扩张,大多数为轻中度,可通过常规处理控制。 未观察到新的安全性信号,进一步支持该药在重度PAH人群中的长期使用潜力。 总结:PAH治疗迈向精准化新时代 Sotatercept的再度获批,标志着肺动脉高压治疗从“单纯血管扩张”向“分子通路重塑”迈出了关键一步。 其独特的TGF-β/BMPR-II调节机制不仅带来了更持久的疗效,也为其他血管重构相关疾病提供了新的研究方向。 业内人士认为,该药的成功将推动默沙东在罕见心肺疾病领域的战略扩张,并为全球PAH患者带来更多生存希望。2025-10-28

-

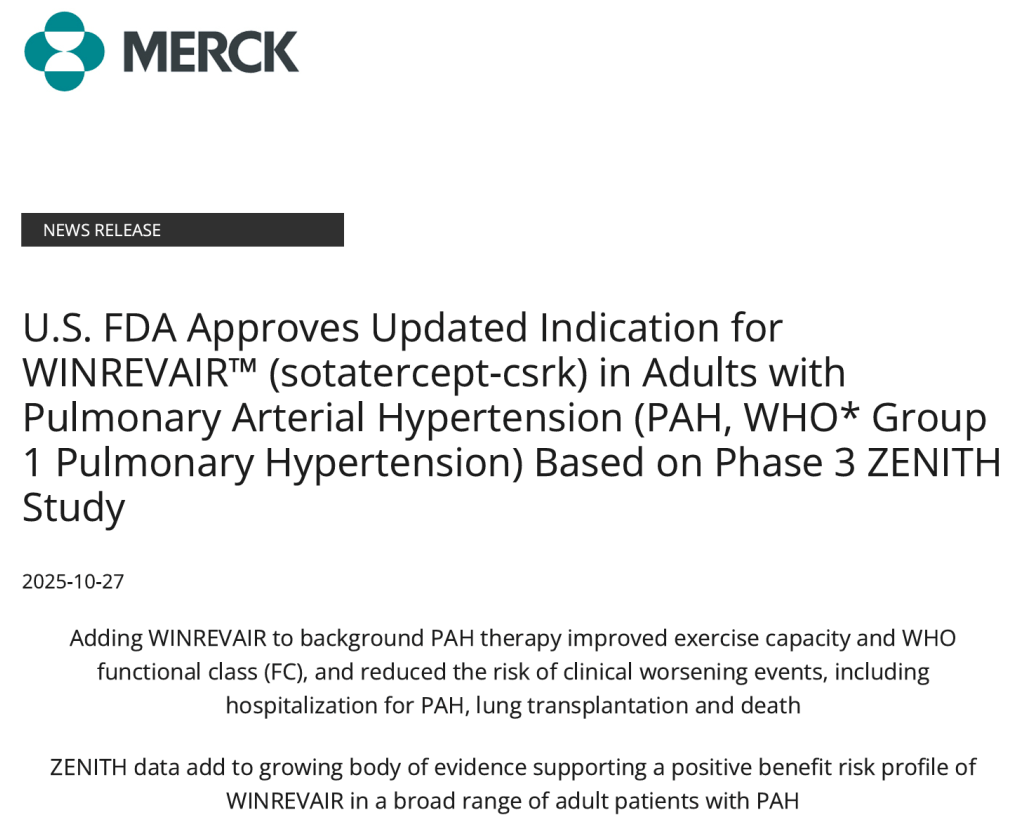

迦进生物CGB1001获FDA孤儿药认定,开启DM1治疗新篇章 2025年10月17日,融汇Family旗下成员企业——迦进生物医药(上海)有限公司宣布,其自主研发的TfR1抗体-人DMPK siRNA偶联药物CGB1001成功获得美国食品和药物管理局(FDA)授予的孤儿药资格认定(Orphan Drug Designation, ODD),用于治疗1型强直性肌营养不良(DM1)。这一里程碑事件标志着中国创新药物在罕见病领域迈出关键一步。 DM1:全球最常见的成人型肌营养不良 强直性肌营养不良(DM)是遗传性神经肌肉疾病中最常见的一类,其中1型强直性肌营养不良(DM1)为主要亚型。该病的典型表现包括四肢远端肌肉无力和萎缩,并伴有明显的肌强直症状。目前国际上对其发病机制已有较深入研究,但尚缺乏特异性和有效的治疗手段,患者主要依赖对症治疗。 国际研发格局与国内空白 在全球范围内,已有如Avidity Biosciences与Dyne Therapeutics等生物科技公司正针对DM1开展siRNA或寡核苷酸药物的临床研究。然而,国内尚未有企业在该领域实现实质性突破。 迦进生物作为中国最早布局抗体-RNA偶联(ARC)药物研发的企业之一,凭借多年的技术积累,成功研制出CGB1001,填补了国内在DM1寡核苷酸治疗药物领域的空白。 CGB1001:临床前成果显著 CGB1001在研发过程中已顺利完成体外实验、小鼠及非人灵长类动物的临床前研究,并取得了积极的疗效和安全性数据。其独特的TfR1抗体递送机制能够高效将siRNA精准输送至靶组织,提高药物作用效率并降低潜在副作用。 FDA孤儿药认定的意义 美国FDA的孤儿药资格认定,主要面向罕见病或患者人数少于20万的疾病。 获得ODD资格后,药物研发企业可享受包括: 临床试验费用税收减免 新药上市后7年市场独占权 FDA提供的技术指导与加速审批通道 等一系列政策支持。 这意味着CGB1001不仅在科学层面得到国际认可,也将在商业化与全球注册路径上获得更多机遇与资源。 未来展望 迦进生物表示,公司将以此次孤儿药认定为契机,加速CGB1001的临床推进与全球合作,推动其早日惠及患者。未来,企业将持续深耕ARC药物平台,拓展更多罕见病及神经肌肉疾病治疗方向,为中国创新药物走向国际市场贡献力量。 结语 CGB1001获FDA孤儿药认定,不仅代表了中国创新药物在罕见病领域的国际认可,也预示着DM1治疗将迎来全新突破。随着后续临床推进,这一创新疗法有望为全球DM1患者带来切实的希望。

迦进生物CGB1001获FDA孤儿药认定,开启DM1治疗新篇章 2025年10月17日,融汇Family旗下成员企业——迦进生物医药(上海)有限公司宣布,其自主研发的TfR1抗体-人DMPK siRNA偶联药物CGB1001成功获得美国食品和药物管理局(FDA)授予的孤儿药资格认定(Orphan Drug Designation, ODD),用于治疗1型强直性肌营养不良(DM1)。这一里程碑事件标志着中国创新药物在罕见病领域迈出关键一步。 DM1:全球最常见的成人型肌营养不良 强直性肌营养不良(DM)是遗传性神经肌肉疾病中最常见的一类,其中1型强直性肌营养不良(DM1)为主要亚型。该病的典型表现包括四肢远端肌肉无力和萎缩,并伴有明显的肌强直症状。目前国际上对其发病机制已有较深入研究,但尚缺乏特异性和有效的治疗手段,患者主要依赖对症治疗。 国际研发格局与国内空白 在全球范围内,已有如Avidity Biosciences与Dyne Therapeutics等生物科技公司正针对DM1开展siRNA或寡核苷酸药物的临床研究。然而,国内尚未有企业在该领域实现实质性突破。 迦进生物作为中国最早布局抗体-RNA偶联(ARC)药物研发的企业之一,凭借多年的技术积累,成功研制出CGB1001,填补了国内在DM1寡核苷酸治疗药物领域的空白。 CGB1001:临床前成果显著 CGB1001在研发过程中已顺利完成体外实验、小鼠及非人灵长类动物的临床前研究,并取得了积极的疗效和安全性数据。其独特的TfR1抗体递送机制能够高效将siRNA精准输送至靶组织,提高药物作用效率并降低潜在副作用。 FDA孤儿药认定的意义 美国FDA的孤儿药资格认定,主要面向罕见病或患者人数少于20万的疾病。 获得ODD资格后,药物研发企业可享受包括: 临床试验费用税收减免 新药上市后7年市场独占权 FDA提供的技术指导与加速审批通道 等一系列政策支持。 这意味着CGB1001不仅在科学层面得到国际认可,也将在商业化与全球注册路径上获得更多机遇与资源。 未来展望 迦进生物表示,公司将以此次孤儿药认定为契机,加速CGB1001的临床推进与全球合作,推动其早日惠及患者。未来,企业将持续深耕ARC药物平台,拓展更多罕见病及神经肌肉疾病治疗方向,为中国创新药物走向国际市场贡献力量。 结语 CGB1001获FDA孤儿药认定,不仅代表了中国创新药物在罕见病领域的国际认可,也预示着DM1治疗将迎来全新突破。随着后续临床推进,这一创新疗法有望为全球DM1患者带来切实的希望。2025-10-27

-

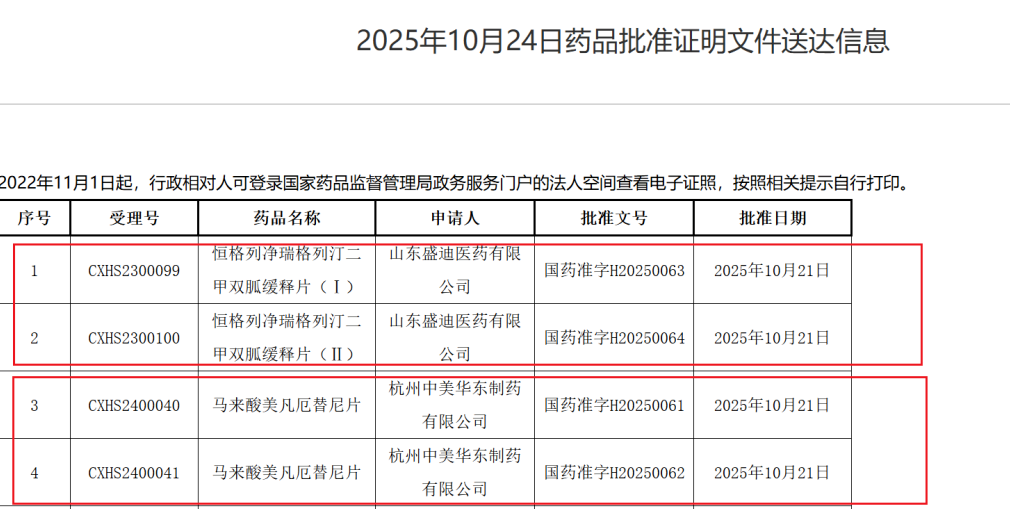

两款创新药物获批上市:华东医药与恒瑞医药再添重磅产品 华东医药新药马来酸美凡厄替尼片成功获批 近日,国家药监局(NMPA)公布最新药品批准文件,显示华东医药旗下杭州中美华东制药有限公司研发的1类创新药——马来酸美凡厄替尼片正式获批上市。 该药适用于携带EGFR外显子21(L858R)置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者,可用于一线治疗。 作为一款自主研发的不可逆EGFR/HER2双靶点抑制剂,马来酸美凡厄替尼片通过共价结合EGFR和HER2激酶结构域,抑制ErbB信号通路,从而有效阻断肿瘤细胞生长。 在关键性Ⅲ期随机、双盲对照临床研究中,该药对比吉非替尼治疗EGFR敏感突变非鳞NSCLC的疗效表现出明显优势: 中位无进展生存期(mPFS)显著延长; 风险比(HR)为0.68; 在EGFR L858R突变患者中,HR更低至0.55,疗效与当前已上市的三代EGFR-TKIs相当。 这意味着,马来酸美凡厄替尼片或将成为国产创新靶向治疗领域的重要突破,为EGFR突变型肺癌患者提供新的治疗选择。 恒瑞医药三联复方新药同步获批 与此同时,恒瑞医药旗下山东盛迪医药有限公司申报的**恒格列净瑞格列汀二甲双胍缓释片(Ⅰ)与(Ⅱ)**也获得国家药监局批准上市。 该药获批适应症为:联合饮食与运动控制,用于经二甲双胍治疗后血糖控制仍不理想的成人2型糖尿病患者。 这款产品是国内首个集SGLT2抑制剂、DPP-4抑制剂及二甲双胍三重作用机制于一体的固定剂量复方缓释制剂。 其设计旨在通过多靶点协同作用改善血糖水平,兼顾疗效、耐受性与服药便利性,为糖尿病患者带来更高的依从性和更优的血糖控制。 国产创新药物持续加速落地 此次两款新药获批,标志着国内在肿瘤靶向治疗与糖尿病联合治疗领域的研发能力持续提升,也显示出中国制药企业在自主创新与多靶点复方研发方面的技术突破。 随着监管体系的完善与研发投入的增加,未来将有更多具有国际竞争力的国产新药陆续问世,为临床提供更丰富的治疗选择。

两款创新药物获批上市:华东医药与恒瑞医药再添重磅产品 华东医药新药马来酸美凡厄替尼片成功获批 近日,国家药监局(NMPA)公布最新药品批准文件,显示华东医药旗下杭州中美华东制药有限公司研发的1类创新药——马来酸美凡厄替尼片正式获批上市。 该药适用于携带EGFR外显子21(L858R)置换突变的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者,可用于一线治疗。 作为一款自主研发的不可逆EGFR/HER2双靶点抑制剂,马来酸美凡厄替尼片通过共价结合EGFR和HER2激酶结构域,抑制ErbB信号通路,从而有效阻断肿瘤细胞生长。 在关键性Ⅲ期随机、双盲对照临床研究中,该药对比吉非替尼治疗EGFR敏感突变非鳞NSCLC的疗效表现出明显优势: 中位无进展生存期(mPFS)显著延长; 风险比(HR)为0.68; 在EGFR L858R突变患者中,HR更低至0.55,疗效与当前已上市的三代EGFR-TKIs相当。 这意味着,马来酸美凡厄替尼片或将成为国产创新靶向治疗领域的重要突破,为EGFR突变型肺癌患者提供新的治疗选择。 恒瑞医药三联复方新药同步获批 与此同时,恒瑞医药旗下山东盛迪医药有限公司申报的**恒格列净瑞格列汀二甲双胍缓释片(Ⅰ)与(Ⅱ)**也获得国家药监局批准上市。 该药获批适应症为:联合饮食与运动控制,用于经二甲双胍治疗后血糖控制仍不理想的成人2型糖尿病患者。 这款产品是国内首个集SGLT2抑制剂、DPP-4抑制剂及二甲双胍三重作用机制于一体的固定剂量复方缓释制剂。 其设计旨在通过多靶点协同作用改善血糖水平,兼顾疗效、耐受性与服药便利性,为糖尿病患者带来更高的依从性和更优的血糖控制。 国产创新药物持续加速落地 此次两款新药获批,标志着国内在肿瘤靶向治疗与糖尿病联合治疗领域的研发能力持续提升,也显示出中国制药企业在自主创新与多靶点复方研发方面的技术突破。 随着监管体系的完善与研发投入的增加,未来将有更多具有国际竞争力的国产新药陆续问世,为临床提供更丰富的治疗选择。2025-10-27

-

翰森制药RET抑制剂HS-10365获NMPA受理,开启非小细胞肺癌精准治疗新篇章 2025年10月23日,翰森制药集团有限公司(03692.HK)宣布,其自主研发的 高选择性RET抑制剂HS-10365胶囊 的 上市许可申请(NDA) 已获国家药品监督管理局(NMPA)正式受理。该药物拟用于治疗 RET基因融合阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者,标志着翰森制药在肿瘤精准治疗领域的又一重要进展。 精准靶向RET突变,锁定癌症信号通路 HS-10365是一款由翰森制药 自主研发的1类创新小分子药物,具有 高选择性、高活性和优异的靶点抑制特性。 其作用机制为: 直接靶向RET受体酪氨酸激酶,与ATP竞争性结合; 抑制RET酪氨酸激酶磷酸化反应,从而阻断异常信号传导; 有效抑制肿瘤细胞增殖与转移,延缓疾病进展。 该药物在临床前研究中展现出对RET融合阳性肿瘤的显著抑制效果,同时对非靶点激酶几乎无干扰,体现出良好的选择性与安全性。 满足未被满足的临床需求 RET基因融合是非小细胞肺癌中的一种重要驱动突变类型,占所有NSCLC患者的约 1%-2%。目前,全球范围内获批的RET抑制剂数量有限,且部分药物存在 耐药性出现快、副作用较大 等问题。 HS-10365的研发与申报,有望: 为RET阳性患者提供 更高效、更安全的靶向治疗选择; 进一步推动中国本土创新药走向国际市场; 提升我国在肿瘤靶向药物领域的 自主创新竞争力。 结语:加速肿瘤精准治疗本土化进程 HS-10365胶囊NDA的获受理,标志着翰森制药在精准肿瘤治疗赛道上的又一次突破。未来,随着其临床数据的进一步积累与审评推进,该药物有望成为国内首批自主研发的 RET靶向创新疗法,为更多肺癌患者带来新的生存希望,也为中国创新药产业注入更强动力。

翰森制药RET抑制剂HS-10365获NMPA受理,开启非小细胞肺癌精准治疗新篇章 2025年10月23日,翰森制药集团有限公司(03692.HK)宣布,其自主研发的 高选择性RET抑制剂HS-10365胶囊 的 上市许可申请(NDA) 已获国家药品监督管理局(NMPA)正式受理。该药物拟用于治疗 RET基因融合阳性的局部晚期或转移性非小细胞肺癌(NSCLC)成人患者,标志着翰森制药在肿瘤精准治疗领域的又一重要进展。 精准靶向RET突变,锁定癌症信号通路 HS-10365是一款由翰森制药 自主研发的1类创新小分子药物,具有 高选择性、高活性和优异的靶点抑制特性。 其作用机制为: 直接靶向RET受体酪氨酸激酶,与ATP竞争性结合; 抑制RET酪氨酸激酶磷酸化反应,从而阻断异常信号传导; 有效抑制肿瘤细胞增殖与转移,延缓疾病进展。 该药物在临床前研究中展现出对RET融合阳性肿瘤的显著抑制效果,同时对非靶点激酶几乎无干扰,体现出良好的选择性与安全性。 满足未被满足的临床需求 RET基因融合是非小细胞肺癌中的一种重要驱动突变类型,占所有NSCLC患者的约 1%-2%。目前,全球范围内获批的RET抑制剂数量有限,且部分药物存在 耐药性出现快、副作用较大 等问题。 HS-10365的研发与申报,有望: 为RET阳性患者提供 更高效、更安全的靶向治疗选择; 进一步推动中国本土创新药走向国际市场; 提升我国在肿瘤靶向药物领域的 自主创新竞争力。 结语:加速肿瘤精准治疗本土化进程 HS-10365胶囊NDA的获受理,标志着翰森制药在精准肿瘤治疗赛道上的又一次突破。未来,随着其临床数据的进一步积累与审评推进,该药物有望成为国内首批自主研发的 RET靶向创新疗法,为更多肺癌患者带来新的生存希望,也为中国创新药产业注入更强动力。2025-10-24

-

康宁杰瑞PD-L1/αvβ6双特异性ADC JSKN022完成首例给药,开启抗肿瘤治疗新格局 2025年10月24日,中国苏州消息——康宁杰瑞生物制药(9966.HK)宣布,其自主研发的PD-L1/αvβ6双特异性抗体偶联药物(ADC)JSKN022在中山大学肿瘤防治中心完成首例患者给药,标志着该药正式进入Ⅰ期临床研究阶段。这不仅是康宁杰瑞管线中第4款进入临床开发的ADC产品,更是全球首个进入临床阶段的PD-L1/αvβ6双抗ADC。 创新结合免疫机制与ADC技术,打造多靶点抗肿瘤武器 JSKN022的设计理念在于将免疫治疗与ADC精准打击机制相融合。药物采用康宁杰瑞拥有自主知识产权的糖基定点偶联技术与新型连接子载荷(Alphatecan),在提升稳定性与均一性的同时,确保了药物的精准递送与可控释放。 JSKN022能够同时结合肿瘤细胞表面的PD-L1和整合素αvβ6两种靶点,并通过靶点介导的内吞作用进入溶酶体。此后,连接子在蛋白水解酶作用下裂解,释放出拓扑异构酶I抑制剂,直接诱导肿瘤细胞凋亡。同时,该药还能阻断TGFβ信号通路,调节肿瘤免疫环境,并通过旁观者效应杀伤邻近的抗原阴性细胞,从而实现多层次的抗癌机制。 在2025年美国癌症研究协会(AACR)年会上公布的临床前研究数据中,JSKN022表现出对多种肿瘤细胞的显著抑制作用,其抗癌效果明显优于传统单靶点ADC。 Ⅰ期临床研究:验证安全性与潜在疗效 此次临床研究(编号JSKN022-101)为开放性、多中心Ⅰ期临床试验,旨在评估JSKN022在晚期恶性实体瘤患者中的安全性、耐受性、药代/药效学特征以及初步抗肿瘤活性。研究分为剂量递增与剂量优化两阶段,最终将确定最大耐受剂量(MTD)及推荐II期剂量(RP2D)。 目前,全球尚无靶向PD-L1或整合素αvβ6的ADC药物获批上市,相关候选药物均处于早期研发阶段。JSKN022的临床推进,有望填补这一领域的空白。 以恩沃利单抗为基础,打造AI与ADC融合的创新模式 JSKN022是在康宁杰瑞自主研发的恩沃利单抗(Envafolimab)基础上进行创新优化的产品。团队在该药的研发中,将免疫检查点阻断机制(IO)与ADC精准递送平台有机结合,形成独特的双通路抗癌策略。 得益于公司拥有的糖基定点偶联专利技术和Alphatecan连接子体系,JSKN022在药物均一性、稳定性和组织渗透性方面均达到国际领先水平,显著提高了药物的靶向杀伤能力与安全性。 未来展望:为耐药肿瘤患者带来新希望 随着临床试验的推进,JSKN022有望成为针对PD-1/PD-L1通路耐药或疗效不佳肿瘤患者的重要新选择。其多机制协同作用使其在免疫逃逸型癌症治疗中具备独特优势。 康宁杰瑞表示,公司将持续推进JSKN022的临床开发,同时加快在ADC和免疫治疗领域的技术布局,助力更多创新药物从实验室走向临床,为全球癌症患者带来更多治疗希望。 结语: JSKN022的临床启动,意味着中国企业在双特异性ADC创新药物领域实现了从“跟随”到“引领”的跃迁。这一突破不仅代表康宁杰瑞在抗肿瘤药物研发上的又一次飞跃,也预示着AI与ADC融合创新将在全球抗癌领域掀起新一轮技术革命。

康宁杰瑞PD-L1/αvβ6双特异性ADC JSKN022完成首例给药,开启抗肿瘤治疗新格局 2025年10月24日,中国苏州消息——康宁杰瑞生物制药(9966.HK)宣布,其自主研发的PD-L1/αvβ6双特异性抗体偶联药物(ADC)JSKN022在中山大学肿瘤防治中心完成首例患者给药,标志着该药正式进入Ⅰ期临床研究阶段。这不仅是康宁杰瑞管线中第4款进入临床开发的ADC产品,更是全球首个进入临床阶段的PD-L1/αvβ6双抗ADC。 创新结合免疫机制与ADC技术,打造多靶点抗肿瘤武器 JSKN022的设计理念在于将免疫治疗与ADC精准打击机制相融合。药物采用康宁杰瑞拥有自主知识产权的糖基定点偶联技术与新型连接子载荷(Alphatecan),在提升稳定性与均一性的同时,确保了药物的精准递送与可控释放。 JSKN022能够同时结合肿瘤细胞表面的PD-L1和整合素αvβ6两种靶点,并通过靶点介导的内吞作用进入溶酶体。此后,连接子在蛋白水解酶作用下裂解,释放出拓扑异构酶I抑制剂,直接诱导肿瘤细胞凋亡。同时,该药还能阻断TGFβ信号通路,调节肿瘤免疫环境,并通过旁观者效应杀伤邻近的抗原阴性细胞,从而实现多层次的抗癌机制。 在2025年美国癌症研究协会(AACR)年会上公布的临床前研究数据中,JSKN022表现出对多种肿瘤细胞的显著抑制作用,其抗癌效果明显优于传统单靶点ADC。 Ⅰ期临床研究:验证安全性与潜在疗效 此次临床研究(编号JSKN022-101)为开放性、多中心Ⅰ期临床试验,旨在评估JSKN022在晚期恶性实体瘤患者中的安全性、耐受性、药代/药效学特征以及初步抗肿瘤活性。研究分为剂量递增与剂量优化两阶段,最终将确定最大耐受剂量(MTD)及推荐II期剂量(RP2D)。 目前,全球尚无靶向PD-L1或整合素αvβ6的ADC药物获批上市,相关候选药物均处于早期研发阶段。JSKN022的临床推进,有望填补这一领域的空白。 以恩沃利单抗为基础,打造AI与ADC融合的创新模式 JSKN022是在康宁杰瑞自主研发的恩沃利单抗(Envafolimab)基础上进行创新优化的产品。团队在该药的研发中,将免疫检查点阻断机制(IO)与ADC精准递送平台有机结合,形成独特的双通路抗癌策略。 得益于公司拥有的糖基定点偶联专利技术和Alphatecan连接子体系,JSKN022在药物均一性、稳定性和组织渗透性方面均达到国际领先水平,显著提高了药物的靶向杀伤能力与安全性。 未来展望:为耐药肿瘤患者带来新希望 随着临床试验的推进,JSKN022有望成为针对PD-1/PD-L1通路耐药或疗效不佳肿瘤患者的重要新选择。其多机制协同作用使其在免疫逃逸型癌症治疗中具备独特优势。 康宁杰瑞表示,公司将持续推进JSKN022的临床开发,同时加快在ADC和免疫治疗领域的技术布局,助力更多创新药物从实验室走向临床,为全球癌症患者带来更多治疗希望。 结语: JSKN022的临床启动,意味着中国企业在双特异性ADC创新药物领域实现了从“跟随”到“引领”的跃迁。这一突破不仅代表康宁杰瑞在抗肿瘤药物研发上的又一次飞跃,也预示着AI与ADC融合创新将在全球抗癌领域掀起新一轮技术革命。2025-10-24

-

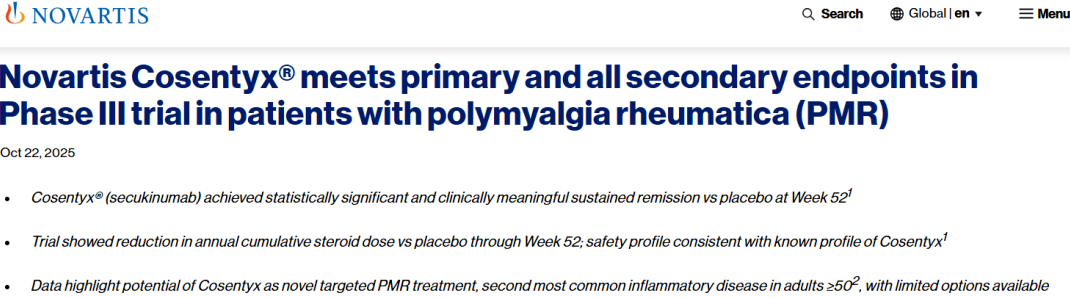

诺华司库奇尤单抗III期REPLENISH研究成功,显著改善风湿性多肌痛患者缓解率 2025年10月22日,诺华制药(Novartis) 宣布,其明星药物 司库奇尤单抗(Secukinumab) 在治疗风湿性多肌痛(PMR) 的Ⅲ期临床研究——REPLENISH研究 中取得突破性进展。 研究结果显示,截至第52周,接受司库奇尤单抗治疗的PMR成人患者在主要终点及所有次要终点上均取得了统计学显著性与临床意义的持续缓解,相较安慰剂组具有明显优势。 REPLENISH研究:全球多中心III期关键试验 REPLENISH(NCT05767034)是一项全球性、多中心、随机、双盲、安慰剂对照、平行组设计的Ⅲ期临床研究,旨在系统评估司库奇尤单抗在PMR患者中的疗效与安全性。 研究共设置三组治疗方案: 司库奇尤单抗 300 mg 组 司库奇尤单抗 150 mg 组 安慰剂组 所有受试者均接受24周逐步减量的糖皮质激素方案。 主要研究终点为:在第52周时达到持续缓解的患者比例。 关键次要终点包括: 第52周实现完全持续缓解的患者比例 校正后的年度累积糖皮质激素总量 第52周前首次使用补救治疗(escape/rescue treatment)的时间 诺华表示,研究的完整数据将于即将召开的国际风湿病学会议上公开,并计划于2026年上半年向各国监管机构提交新适应症申请。 风湿性多肌痛:老年常见炎症性风湿病的新挑战 风湿性多肌痛(PMR) 是一种常见于50岁以上人群的系统性炎症性疾病,是老年人中第二常见的风湿性疾病。 典型症状包括肩部、颈部与髋部的急性疼痛、僵硬与活动受限,并常伴随晨僵、乏力等表现。 该病具有高复发特性,研究显示患者在确诊后首年复发率可达40%。 目前的标准治疗方案主要依赖长期使用糖皮质激素,但该疗法带来骨质疏松、糖尿病及感染风险增加等严重不良反应,对老年患者尤为不利。 此外,反复疼痛及功能障碍也显著影响患者的生活质量与心理健康。 IL-17A抑制机制带来全新治疗思路 司库奇尤单抗是一款IL-17A单克隆抗体,已在多种免疫介导疾病(如银屑病、强直性脊柱炎、银屑病关节炎等)中展现出良好疗效与安全性。 此次REPLENISH研究的成功进一步拓展了其在炎症性风湿疾病领域的适应症潜力。 通过抑制IL-17A信号通路,司库奇尤单抗可减少炎症反应、缓解疼痛并抑制组织损伤,从而帮助PMR患者在降低激素用量的同时维持疾病缓解。 专家点评:风湿病治疗的又一突破 诺华全球免疫学研发负责人 Angelika Jahreis 博士 表示: “风湿性多肌痛是一种反复发作、影响生活质量的炎症性疾病。REPLENISH研究结果突显了司库奇尤单抗在帮助患者实现并维持缓解、减少糖皮质激素依赖方面的潜力。对于以老年人为主的PMR群体,这一成果具有重要临床意义,标志着风湿病治疗策略正迈入新的阶段。” 结语:开启PMR治疗新时代 司库奇尤单抗在REPLENISH研究中取得的积极结果,为PMR患者带来了新的希望。 其显著的临床缓解率和降低激素使用的潜力,或将为老年风湿性疾病治疗提供更安全、更精准的替代方案。 未来,随着后续数据的公布与适应症拓展的推进,司库奇尤单抗有望成为全球首个针对PMR的生物制剂新标准治疗选择。

诺华司库奇尤单抗III期REPLENISH研究成功,显著改善风湿性多肌痛患者缓解率 2025年10月22日,诺华制药(Novartis) 宣布,其明星药物 司库奇尤单抗(Secukinumab) 在治疗风湿性多肌痛(PMR) 的Ⅲ期临床研究——REPLENISH研究 中取得突破性进展。 研究结果显示,截至第52周,接受司库奇尤单抗治疗的PMR成人患者在主要终点及所有次要终点上均取得了统计学显著性与临床意义的持续缓解,相较安慰剂组具有明显优势。 REPLENISH研究:全球多中心III期关键试验 REPLENISH(NCT05767034)是一项全球性、多中心、随机、双盲、安慰剂对照、平行组设计的Ⅲ期临床研究,旨在系统评估司库奇尤单抗在PMR患者中的疗效与安全性。 研究共设置三组治疗方案: 司库奇尤单抗 300 mg 组 司库奇尤单抗 150 mg 组 安慰剂组 所有受试者均接受24周逐步减量的糖皮质激素方案。 主要研究终点为:在第52周时达到持续缓解的患者比例。 关键次要终点包括: 第52周实现完全持续缓解的患者比例 校正后的年度累积糖皮质激素总量 第52周前首次使用补救治疗(escape/rescue treatment)的时间 诺华表示,研究的完整数据将于即将召开的国际风湿病学会议上公开,并计划于2026年上半年向各国监管机构提交新适应症申请。 风湿性多肌痛:老年常见炎症性风湿病的新挑战 风湿性多肌痛(PMR) 是一种常见于50岁以上人群的系统性炎症性疾病,是老年人中第二常见的风湿性疾病。 典型症状包括肩部、颈部与髋部的急性疼痛、僵硬与活动受限,并常伴随晨僵、乏力等表现。 该病具有高复发特性,研究显示患者在确诊后首年复发率可达40%。 目前的标准治疗方案主要依赖长期使用糖皮质激素,但该疗法带来骨质疏松、糖尿病及感染风险增加等严重不良反应,对老年患者尤为不利。 此外,反复疼痛及功能障碍也显著影响患者的生活质量与心理健康。 IL-17A抑制机制带来全新治疗思路 司库奇尤单抗是一款IL-17A单克隆抗体,已在多种免疫介导疾病(如银屑病、强直性脊柱炎、银屑病关节炎等)中展现出良好疗效与安全性。 此次REPLENISH研究的成功进一步拓展了其在炎症性风湿疾病领域的适应症潜力。 通过抑制IL-17A信号通路,司库奇尤单抗可减少炎症反应、缓解疼痛并抑制组织损伤,从而帮助PMR患者在降低激素用量的同时维持疾病缓解。 专家点评:风湿病治疗的又一突破 诺华全球免疫学研发负责人 Angelika Jahreis 博士 表示: “风湿性多肌痛是一种反复发作、影响生活质量的炎症性疾病。REPLENISH研究结果突显了司库奇尤单抗在帮助患者实现并维持缓解、减少糖皮质激素依赖方面的潜力。对于以老年人为主的PMR群体,这一成果具有重要临床意义,标志着风湿病治疗策略正迈入新的阶段。” 结语:开启PMR治疗新时代 司库奇尤单抗在REPLENISH研究中取得的积极结果,为PMR患者带来了新的希望。 其显著的临床缓解率和降低激素使用的潜力,或将为老年风湿性疾病治疗提供更安全、更精准的替代方案。 未来,随着后续数据的公布与适应症拓展的推进,司库奇尤单抗有望成为全球首个针对PMR的生物制剂新标准治疗选择。2025-10-23

大家都在看

-

1

荣灿生物获美国专利授权,助力mRNA药物研发新突破

-

2

罗伯医疗获批消化内镜手术机器人,填补国内技术空白

-

3

中国首个IGF-1R抗体药物获批上市,甲状腺眼病治疗迎来新曙光

-

4

广州润尔眼科盐酸依匹斯汀滴眼液获批上市,国内首仿迎来市场竞争新机遇

-

5

孤独症的早期识别与干预:帮助“星星的孩子”走向更好的未来

-

6

微型心脏起搏器的革新:为新生儿和儿童提供更安全的治疗

-

7

重大发现:朊病毒或成胶质母细胞瘤治疗新靶点

-

8

Bright Uro创新发布无导管尿动力学监测系统Glean,获FDA批准

-

9

华东医药司美格鲁肽申报上市,国产GLP-1迎来新突破

-

10

季节性过敏性鼻炎迎来新突破:创新疗法Stapokibart或成新选择

药品推荐

-

来曲唑 Letrozole

联合治疗晚期乳腺癌中位生存63.9个月,延长随访时间

瑞士诺华制药

-

左旋炔诺酮 levonorgestrel

适用于口服避孕

美国辉瑞公司(Pfizer Inc.)

-

达必妥 Dupilumab

全球首个也是唯一获批治疗成人中重度特应性皮炎的靶向生物制剂,可从机制上治疗2型炎症性疾病。

法国Sanofi-Aventis赛诺菲公司

-

urovaxom Escherichia coli Lysat

用于联合治疗和预防慢性尿路感染,特别是膀胱炎,本品主要用于治疗和预防4岁以上的反复尿路感染

瑞士OM Pharma

-

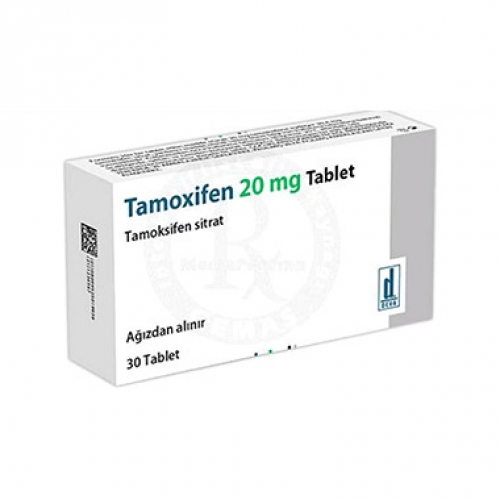

他莫昔芬 Tamoxifen

用于卵巢癌、乳腺癌等,降低侧乳腺癌发生率

土耳其Deva