我们总以为,孩子出生时的性别是“50%对50%”的随机结果,就像抛硬币一样。但这一传统认知或许需要重新审视。哈佛大学陈曾熙公共卫生学院的一项长达近60年的研究首次揭示,母亲的年龄和特定基因突变可能对婴儿的性别产生显著影响,特别是在多孩家庭中,这种关联性更加明显。

这项研究以“出生时的性别是生物学上的抛硬币吗?”(Is sex at birth a biological coin toss?)为题,于2025年7月18日发表在《Science Advances》期刊上,研究涵盖了58,007名女性护士的生育数据。论文由哈佛大学博士生Siwen Wang担任第一作者。

多孩家庭为何更容易“同性别”倾向?

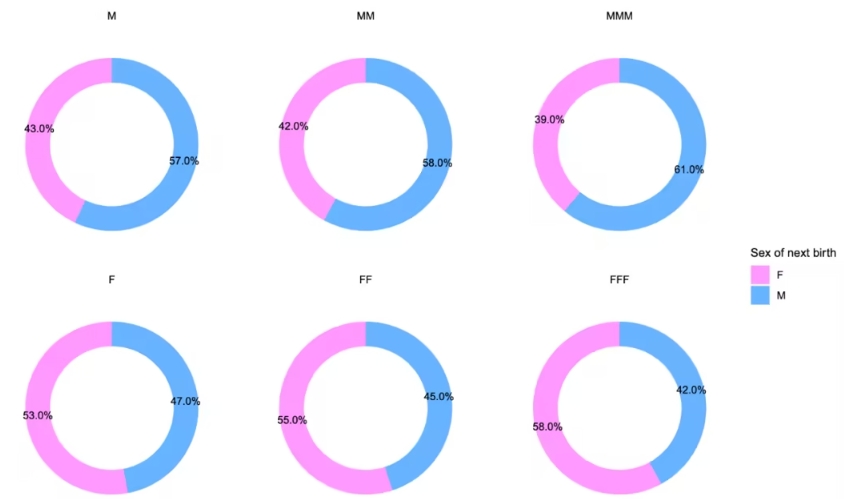

传统观念认为,每个孩子的性别是独立的随机事件,不受之前孩子性别的影响。然而,研究团队发现,在多孩家庭中,后代出现“同性别”倾向的概率显著高于理论预期:

已生育一个男孩的女性,第二个孩子是男孩的概率上升至57%;

已生育两个男孩的女性,第三个孩子还是男孩的概率高达58%;

已生育三个男孩的女性,第四个孩子是男孩的概率更升至61%。

同样的现象也适用于女孩:

已生育一个女孩的女性,第二个孩子为女孩的概率是53%;

已生育两个女孩的女性,第三个孩子仍为女孩的概率提高到55%;

已生育三个女孩的女性,第四个孩子是女孩的概率达到58%。

这一现象表明,在多孩家庭中,全部男孩或全部女孩的情况发生频率高于“男女均衡”的组合。这挑战了“生男生女是各50%独立事件”的传统观点,初步揭示了生育模式背后可能存在的规律。

母亲初次生育的年龄如何改变性别比例?

研究还发现,母亲初次生育的年龄与其婴儿的性别具有一定关联:

与23岁前生育第一个孩子的女性相比,29岁及其以后初次生育的女性,后代性别“同性别”的概率提高了13%。

研究团队认为,随着女性年龄的增长,其生殖环境可能在微妙层面发生了变化。例如,身体酸碱度变化可能影响携带X染色体或Y染色体精子的受精能力,或是随着年龄增长的激素调节作用,推动了“同性别扎堆”现象的出现。

基因也参与决定男孩还是女孩

除了母亲年龄,特定的基因突变也在影响婴儿性别中扮演了角色。研究通过基因组大规模关联分析(GWAS)发现:

生育女孩的倾向与10号染色体上的NSUN6基因突变(特定单核苷酸多态性rs58090855)相关;

生育男孩的倾向与18号染色体TSHZ1基因附近的突变(rs1506275)相关。

这说明,有些女性可能天然携带易生男孩或女孩的基因特质。这一发现为某些家族中反复出现特定性别比例的现象提供了全新的解释维度。

打开人类生殖规律的新视角

总体而言,这项跨越60年的大规模研究清晰表明,生男生女不仅仅是随机事件,母亲年龄和基因在幕后发挥了重要作用。母亲身体状态(如年龄相关的生理变化)和遗传因素共同塑造了后代性别比例。

需要特别强调的是,这项研究的意义在于探索自然生殖规律,而非干涉性别选择。研究第一作者Siwen Wang表示,尽管大数据揭示了群体中的性别比例趋势,但这些规律并不适用于预测个体下一个孩子的性别。

这项研究为进一步解析性别决定机制提供了重要线索,也为人类生殖健康领域的科学研究开辟了新的方向。毕竟,每一个新生命的到来,无论性别如何,都是独特的奇迹。