近期,基孔肯雅病毒在全球范围内蔓延,尤其是在我国广东省,7月报告的感染病例突破3000例。根据世界卫生组织的报告,目前已有119个国家和地区报告了基孔肯雅病毒的传播,预计全球约550万人正面临感染风险。这种由蚊虫传播的病毒,正迅速成为全球公共卫生的重大挑战。

基孔肯雅病毒概述

基孔肯雅病毒(CHIKV)首次在1952年由坦桑尼亚发现,名称来自马孔德语,意为“弯曲成一团”,形容患者因剧烈的关节痛而蜷缩的痛苦姿态。最初仅局限于非洲地区,但随着病毒的传播,现已蔓延至亚洲、美洲甚至欧洲。

这种病毒属于阿尔法病毒科,通过白纹伊蚊和埃及伊蚊传播。患者感染后,通常会在2到12天内表现出高热、剧烈关节疼痛、头痛及肌肉酸痛等症状。尽管其致死率较低,但其快速传播和广泛影响的特点使其成为了全球公共卫生问题。

疫苗进展与现状

目前,全球科研团队在疫苗研发方面已取得一定进展。2023年11月,美国FDA批准了由Valneva公司开发的减毒活疫苗Ixchiq。此疫苗适用于18岁以上人群,接种后可以在7至14天内产生免疫反应,并持续约2年。

此外,2024年FDA还批准了Vimkunya疫苗,这是由Bavarian Nordic公司研发的一款重组基孔肯雅病毒疫苗,适用于12岁以上人群,采用病毒样颗粒(VLP)技术,通过模拟病毒结构来激发免疫反应。该疫苗几乎没有不良反应,适合热带及亚热带地区使用。

尽管疫苗的出现带来了希望,但治疗基孔肯雅病毒的特效药物依然未被研发出来。目前,临床治疗主要依靠对症支持,如解热镇痛药、止痛药以及物理治疗来缓解症状。

无特效药物,治疗依赖对症支持

目前针对基孔肯雅病毒的治疗尚无特效药。全球科研人员正在研究多种抗病毒药物,尝试找到有效的治疗方案。利巴韦林作为一种广谱抗病毒药物,在动物实验中已显示出对基孔肯雅病毒的抑制作用,但其在人类中的效果和副作用尚需进一步验证。

此外,阿比多尔等抗病毒药物也在实验中展示了对基孔肯雅病毒的潜在抑制作用,但这些药物尚未获得广泛的临床认证。

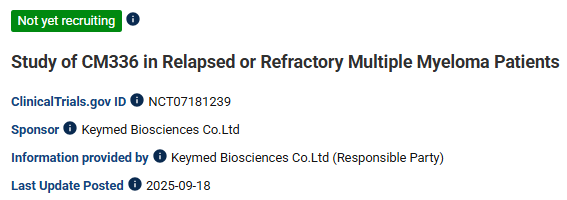

IVD企业积极响应,推出检测试剂盒

随着疫情的蔓延,国内体外诊断(IVD)企业迅速行动,推出了基孔肯雅病毒的核酸检测试剂盒,为疫情防控提供了技术支持。达安基因、仁度生物、万孚生物等企业均推出了相关检测产品,能够迅速准确地检测基孔肯雅病毒。

例如,达安基因的核酸检测试剂盒采用先进技术,能够在短时间内检测到病毒,主要应用于东南亚市场。仁度生物的检测试剂盒基于实时荧光恒温扩增技术,进一步提高了检测灵敏度和准确性。万孚生物则提供了多种传染病的检测产品,并在疫情爆发后快速推出了基孔肯雅病毒的检测试剂。

全球疫情扩展,防控措施刻不容缓

基孔肯雅病毒的全球传播不仅给各国带来了公共卫生挑战,也促使各国加强了相关防控措施。针对蚊虫传播的特性,加强蚊虫防治、公众健康教育以及快速诊断和隔离治疗措施成为了应对疫情的关键。

在我国,特别是南方地区,由于白纹伊蚊和埃及伊蚊的广泛分布,防控工作面临巨大压力。公众需保持个人卫生、避免蚊虫叮咬,并关注疫情动态,配合公共卫生部门的防控措施。

结语:共同应对全球健康威胁

基孔肯雅病毒虽然目前尚无特效药物治疗,但通过疫苗的研发进展和体外诊断技术的提升,疫情防控工作已取得了一定的进展。全球应共同努力,加强科研投入,积极预防,尽早应对这一蚊媒病毒的威胁。同时,个人也应做好防护,保护自己和家人免受感染,共同打击这一公共卫生隐患。