肿瘤的耐药性和转移一直是癌症治疗失败的关键原因。据统计,全球超过90%的癌症致死病例与转移相关,而化疗、靶向治疗和放疗的耐药性进一步限制了疗效。为此,科学家们正在探寻能同时解决耐药性与抑制转移的新型抗癌策略。天然产物因其低毒性、多靶点特性受到广泛关注。

作为一种天然存在于杏仁、无花果等水果中的芳香醛,苯甲醛(Benzaldehyde,BA)早在20世纪80年代就被发现具有抗癌潜力。然而,由于社会因素和临床试验设计局限性,当时相关研究未能深入推进。近日,日本藤田保健卫生大学等机构的科学家在《British Journal of Cancer》发表研究报告,揭示了苯甲醛通过表观遗传调控靶向“14-3-3ζ-H3S28ph”轴,显著改善胰腺癌的耐药和转移,该研究为开发全新胰腺癌疗法提供了新的方向。

实验设计与发现:揭示苯甲醛的抗癌新机制

研究团队针对苯甲醛的抗癌作用及相关机制进行了系统探索,实验涵盖细胞毒性评估、耐药肿瘤模型分析以及动物实验验证。

细胞毒性与耐药情景模拟:

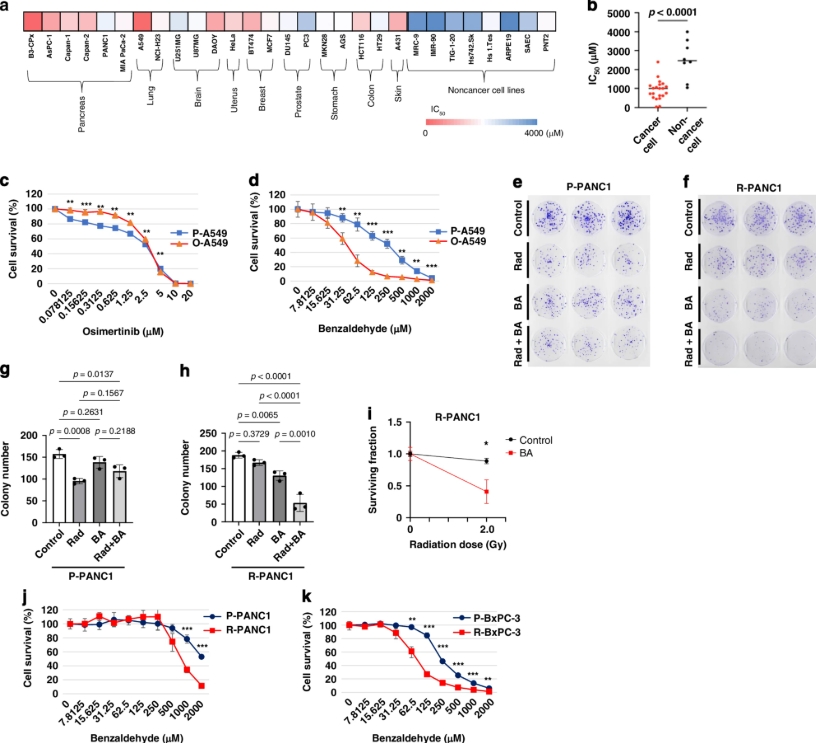

研究选取21种人源癌细胞系(如胰腺癌BxPC-3、肺癌A549)和8种非癌细胞系,通过XTT法测定苯甲醛的半数抑制浓度(IC50)。结果显示,苯甲醛对癌细胞毒性显著高于正常细胞。

为模拟临床耐药情景,研究构建了奥希替尼耐药(O-A549)及放射治疗耐药(R-PANC1)模型细胞,发现苯甲醛能够抑制这些耐药细胞的增殖,并与放疗联用发挥协同作用。

核心分子机制解析:

免疫共沉淀与Pull-down实验:苯甲醛通过乙酰化修饰破坏14-3-3ζ与客户蛋白(如c-Raf、STAT3)的结合,失活关键的mTOR及ERK信号通路。

组蛋白修饰分析:研究显示苯甲醛特异性降低H3S28ph水平,该修饰在耐药细胞中高表达。

基因表达谱分析:微阵列数据表明苯甲醛下调E2F2、LIN28B等EMP相关基因,进一步通过RT-qPCR验证其基因调控作用。

动物实验验证:

在胰腺癌Kras/Trp53突变原位移植小鼠模型中,苯甲醛衍生物CDBA显著抑制肿瘤生长及肺转移,并减少EMP特性细胞群,证实其抗肿瘤与抗转移效果。

抗耐药与抑制转移的“双功能”策略

研究表明,耐药细胞对苯甲醛靶向的“14-3-3ζ-H3S28ph”轴具有依赖性。苯甲醛通过阻断这一轴心,恢复患者细胞对疗法的敏感性,并逆转癌细胞的上皮—间质混合状态(EMP)。具体表现如下:

H3S28ph-14-3-3ζ轴的作用机制:

苯甲醛通过非HDAC6依赖的乙酰化机制破坏14-3-3ζ与磷酸化组蛋白H3结合,最终失活耐药相关基因(如E2F2、ID1)。该作用有效降低癌细胞的间质特性,恢复上皮表型。

抑制转移与耐药协同:

在动物实验中,苯甲醛衍生物减少转移灶数量,显著改善肿瘤耐药性。同时,其靶向特异性减少了广谱抑制剂易带来的副作用。

苯甲醛的临床前研究重要突破

苯甲醛作为一种天然产物,自20世纪80年代便被发现具有抗癌作用,能减少小鼠胚胎细胞向肿瘤细胞的转化,同时抑制癌细胞在体内的转移。然而当时的开发进展因临床试验设计和社会因素受限。此项研究对苯甲醛抗癌潜力进行了重新审视,并挖掘了其重要机制,为进一步优化癌症治疗提供契机。

研究创新与未来展望

创新点:

该研究首次揭示苯甲醛对耐药和转移的深层机制,并通过微观表观遗传调控直接关联其抗癌效果。

提出了“14-3-3ζ-H3S28ph-E2F2”轴作为耐药与转移共同枢纽,从而构建了新的抗癌靶点。

未来研究方向:

优化苯甲醛衍生物的靶向递送,提升细胞选择性以减少副作用。

探讨苯甲醛与现有疗法如免疫治疗、放疗的联用效能。

应用人工智能技术筛选衍生物库,精确改良药物化学特性。

结语:天然产物在抗癌领域的新价值

这项研究突破性地揭示了苯甲醛在抗胰腺癌耐药与转移中的关键作用,并为其他难治性肿瘤提供了抗耐药与抗转移的双重策略。随着后续研究的推进,苯甲醛有望开发为安全、有效的癌症治疗新型药物,为复杂性肿瘤的治疗带来新的曙光,同时推动天然产物在肿瘤领域的进一步发展。