抑郁症是一种全球普遍的精神疾病,困扰着数亿人。传统的抗抑郁药物常常需要几周甚至几个月才能起效,且并非对所有患者有效。而氯胺酮和电休克(ECT)疗法则能够在短时间内显著缓解抑郁症状,尤其对难治性抑郁症患者展现了显著的治疗效果。尽管这些治疗方式已广泛应用多年,但其具体的作用机制仍未完全明确。

腺苷:关键分子与快速抗抑郁效应的关系

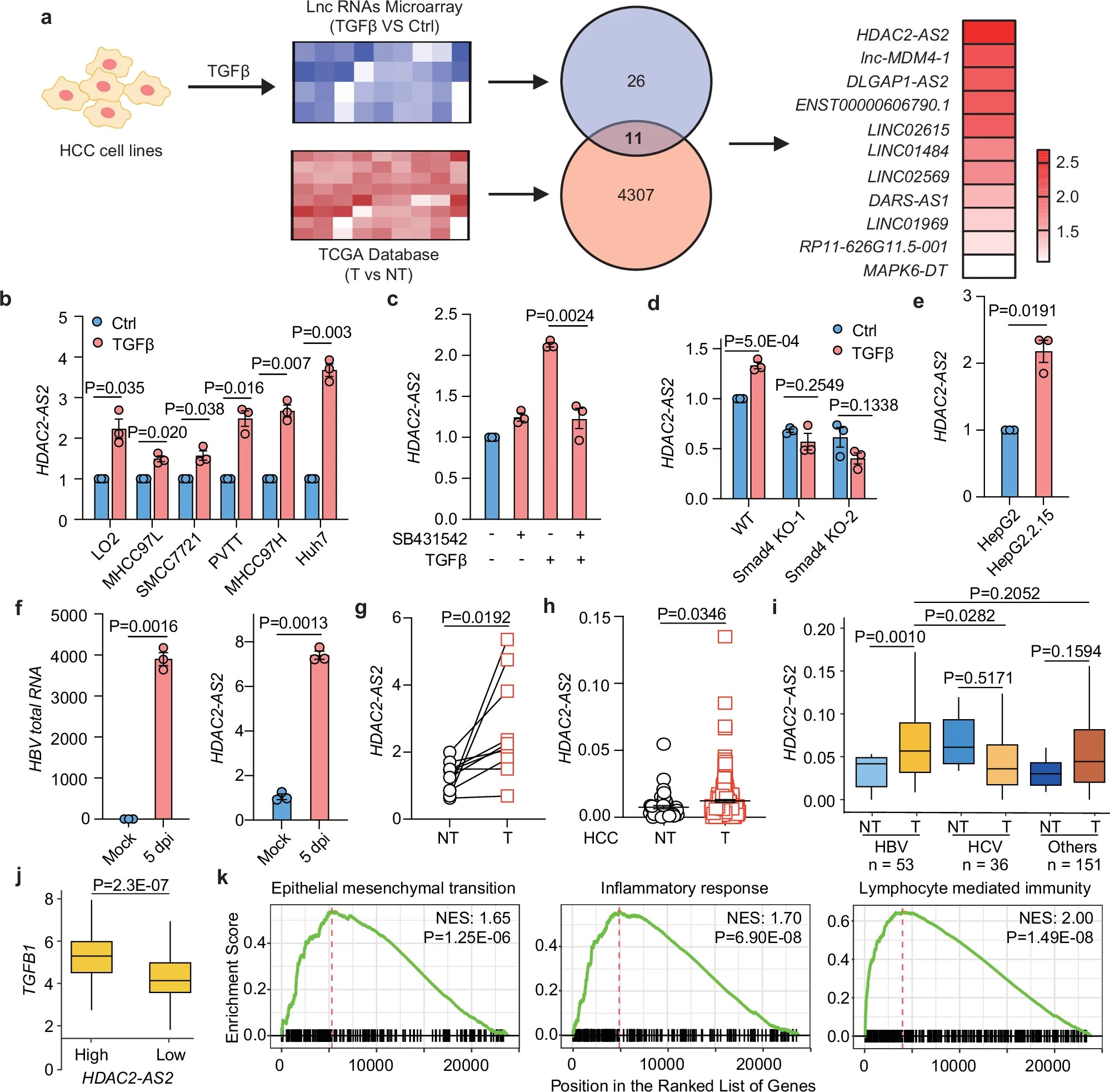

最新的研究成果由北京脑科学与类脑研究所罗敏敏团队发布在《自然》期刊上。研究团队发现,腺苷(Adenosine)是氯胺酮和电休克治疗产生快速抗抑郁效应的关键信号分子。研究者提出,间歇性低氧干预(aIH)能够安全且可控地促进腺苷的释放,从而产生显著的抗抑郁效果。

腺苷受体在抗抑郁治疗中的作用

通过小鼠实验,研究人员发现缺失腺苷A1或A2A受体的动物在接受氯胺酮和电休克治疗时,抗抑郁效果显著减弱。此外,研究还发现,使用A1或A2A受体拮抗剂会阻止氯胺酮产生的抗抑郁作用。这表明腺苷信号通路在快速抗抑郁效果中的特异性作用。

内侧前额叶皮层:抗抑郁作用的核心脑区

进一步的研究表明,腺苷信号在内侧前额叶皮层发挥重要作用。直接向该区域注射腺苷或通过诱导腺苷释放,可以快速改善抑郁模型小鼠的行为。而如果破坏该区域的腺苷受体,则会阻断氯胺酮的抗抑郁效果。这表明,内侧前额叶皮层是腺苷信号介导抗抑郁作用的核心区域。

氯胺酮如何促进腺苷释放

在机制研究中,研究人员发现氯胺酮并非通过核苷酸水解作用来提升细胞外腺苷水平,而是通过调节细胞的能量代谢,增加细胞内腺苷的含量,并通过核苷转运体将其释放到细胞外。这一过程激活腺苷A1和A2A受体,进而产生抗抑郁作用。

开发基于腺苷信号的新型抗抑郁药物

为了开发新的抗抑郁药物,研究团队合成了31种氯胺酮衍生物,并根据它们对腺苷水平的影响进行筛选。结果表明,去氯氯胺酮在低剂量下即可引发更强且持久的腺苷信号,其抗抑郁效果优于氯胺酮,同时副作用明显减少。

非药物干预:提升腺苷水平的另一途径

除了药物治疗外,研究者还探索了通过非药物方式提升腺苷水平的可能性。研究发现,间歇性低氧干预(aIH)可以有效诱导内侧前额叶皮层腺苷的释放,并在抑郁模型小鼠中产生依赖于腺苷受体的抗抑郁效果。这为非药物治疗提供了新的思路。

总结:腺苷信号为新型抗抑郁疗法提供理论支持

此次研究揭示了腺苷信号在氯胺酮和电休克产生快速抗抑郁效应中的共同机制。这一发现不仅有助于加深对快速抗抑郁治疗机制的理解,也为基于腺苷信号调节的新型抗抑郁药物的研发提供了坚实的理论基础。未来,基于腺苷调控的新疗法可能会为抑郁症患者带来更加高效和安全的治疗选择。