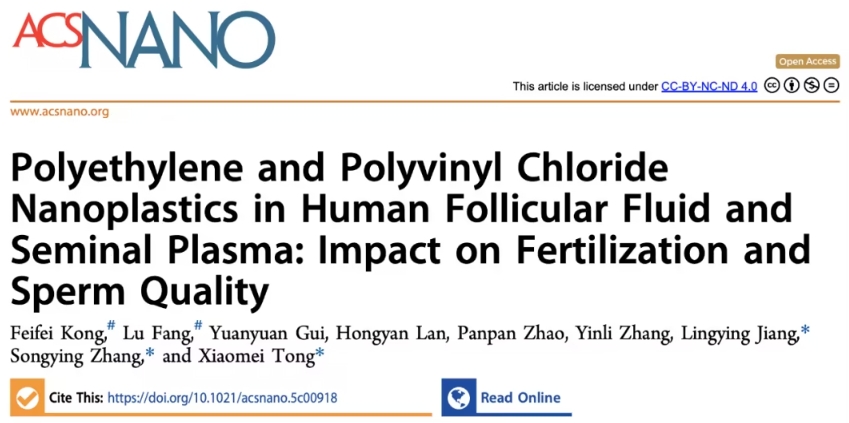

随着全球塑料消费量的不断增长,塑料污染日益严重,其逐渐分解形成的微塑料(MP)和纳米塑料(NP)对环境和人体健康的威胁备受关注。2025年7月21日,浙江大学医学院邵逸夫医院的研究团队在ACS

Nano期刊发表了一项重磅研究,首次揭示了纳米塑料(NP)在人体卵泡液和精浆中存在,并且与受精成功率下降及精子质量下降显著相关。 纳米塑料:微小颗粒的大威胁 塑料的广泛使用已经导致全球范围内微塑料和纳米塑料的积累。纳米塑料(NP)的粒径小于1微米,其比微塑料具有更高的穿透能力,能够渗透到人体组织和体液中。研究显示,人体每年可能吸收高达121,000个MNP(微塑料/纳米塑料),其在肾脏、肝脏、肺以及脾脏中均有检测记录。尽管此前少量研究指出MNP可能与炎症性肠病、心血管疾病等存在关联,但关于其对生育能力的影响仍未得到充分探索。 浙江大学团队研究新发现:纳米塑料影响生育率与精子质量 研究方法与检测技术 团队采用液相提取结合热解气相色谱-质谱联用技术(Py-GC/MS),对51对接受体外受精(IVF)的夫妇的卵泡液(FF)和精浆(SP)样本进行了纳米塑料检测。这一方法能够精准测定样本中纳米塑料材质及其浓度。 检测结果与影响分析 研究发现聚乙烯(PE)和聚氯乙烯(PVC)是最常见的纳米塑料类型: 卵泡液(FF)中的纳米塑料:PE平均浓度为1.21微克/克,PVC平均浓度为1.85微克/克。 精浆(SP)中的纳米塑料:PE平均浓度为3.02微克/克,PVC平均浓度为2.67微克/克。 受精成功率与卵泡液中的NP关联 IVF数据表明,卵泡液中高浓度PE或PVC的组别受精成功率显著降低: 与低浓度PE组(T1)相比,高浓度PE组(T2、T3)的受精成功率显著下降; PVC呈现相似结果,表明这种材质的纳米塑料同样不利生育过程。 精子质量与精浆中的NP关联 对于精浆中的纳米塑料,研究发现PVC浓度与精子活力降低显著相关;然而,PE或PVC组之间未观察到受精成功率的差异。 纳米塑料的影响范围 总体而言,该研究提示纳米塑料不仅能够存在于卵泡液和精浆中,还可能显著影响人类的生育能力: 精子活力降低:PVC浓度过高可能对男性生育能力构成威胁。 受精成功率下降:高浓度环境中的PE和PVC与受精成功率显著下降相关。 胚胎着床及临床妊娠并无显著关联:无论母体或父体中的纳米塑料水平,均未观察到其对IVF过程中的胚胎着床率和临床妊娠率的影响。 塑料污染的全球隐患与紧迫问题 日益严重的塑料污染 2022年全球塑料产量高达3.9亿吨,但只有约9%得到了回收。塑料垃圾的长期积累从陆地到海洋,从环境到人体,已经给生物多样性及人体健康带来了不可忽视的潜在威胁。 纳米塑料的隐性威胁 由于更小的颗粒尺寸及高渗透性,纳米塑料相对于微塑料存在更高的健康隐患。空气颗粒与食物链是人体吸收纳米塑料的主要来源,其可能在长期影响人体器官功能的同时,逐步影响生育能力。 未来研究与临床意义 浙江大学邵逸夫医院团队的研究不仅为纳米塑料的生殖健康风险提供了重要论据,同时揭示了以下方向的进一步探索: 深度人体样本分析:扩大样本量,研究不同种类纳米塑料对人体组织及生殖细胞的长期影响; 预防对策:探索减少人体接触纳米塑料的有效路径,如调整饮食结构、优化饮水质量; 风险评估:建立更完善的纳米塑料健康风险评估方法,为公共卫生政策提供科学支持。 结语 纳米塑料对生育能力的影响是现代环境污染问题中尚未充分认识的重要威胁。浙江大学团队的研究为理解纳米塑料与人类生殖系统之间的关联提供了一种新的视角。未来,期待更多的科学探索和政策支持能够有效减少塑料污染对人类健康的损害,特别是在保护下一代生育健康方面做出更大的贡献。