动脉粥样硬化的药物调整

搜医药

搜医药

关键词: #用药

搜医药

搜医药

关键词: #用药

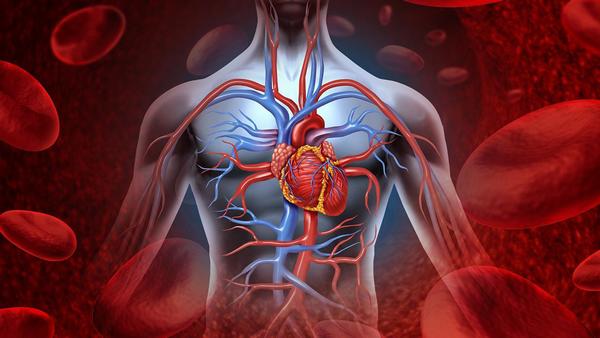

动脉粥样硬化(Atherosclerosis)是一种慢性血管疾病,主要表现为动脉壁发生脂质积累、炎症反应和纤维组织增生,最终导致动脉狭窄和血流受阻。这种病理过程是许多心血管疾病(如冠心病、中风等)的基础。在动脉粥样硬化的管理中,药物治疗是重要的方法之一。本文将讨论动脉粥样硬化的药物调整策略,以期提高患者的治疗效果,降低心血管事件的风险。

药物种类

动脉粥样硬化的药物治疗主要包括以下几类:

1. 降脂药物:最常用的降脂药物为他汀类药物(如阿托伐他汀、洛伐他汀等),能够有效降低LDL胆固醇水平,减缓动脉粥样硬化的进展。此外,非他汀类药物(如依折麦布、PCSK9抑制剂等)也可用于特定患者。

2. 抗高血压药物:控制血压对动脉粥样硬化患者尤为重要。 ACE抑制剂、ARBs(空气与相关产品)、钙通道阻滞剂及利尿剂均可用于降压,改善心血管预后。

3. 抗血小板药物:如阿司匹林和氯吡格雷等,能够减少血栓形成的风险,降低心血管事件的发生率。其中,阿司匹林被广泛推荐为高危患者的标准预防措施。

4. 糖尿病药物:对于合并糖尿病的动脉粥样硬化患者,控制血糖至关重要。二甲双胍、GLP-1受体激动剂以及SGLT2抑制剂等均显示出有益的心血管效益。

药物调整的原则

针对不同患者的特点,药物调整应遵循以下原则:

1. 个体化治疗:根据患者的具体情况,如年龄、性别、合并症(如糖尿病、高血压)及既往心血管疾病史,制定个体化的药物治疗方案。

2. 定期监测:患者在药物治疗过程中应定期监测血脂、血压及血糖水平,以评估治疗效果并及时调整药物剂量及种类。

3. 联合用药:在单一药物效果不理想时,可以考虑联合使用不同类别的药物,但需注意药物间的相互作用及潜在副作用。

4. 患者教育:加强患者对疾病的认识,让其了解药物治疗的重要性和坚持治疗的必要性,提高服药依从性,从而改善治疗效果。

结论

动脉粥样硬化的药物调整是一个系统性、个体化的过程。通过合理选择和调整药物,能够显著降低心血管事件的风险,提高患者的生活质量。未来,随着新药的不断研发及治疗手段的不断完善,动脉粥样硬化的药物治疗将更加精准和有效。医生与患者之间的良好沟通和配合,将是实现这一目标的关键。

2025-11-09

2025-11-09

2025-11-09

2025-11-09

2025-11-09