肝小静脉闭塞病的遗传易感性

搜医药

搜医药

关键词: #遗传

搜医药

搜医药

关键词: #遗传

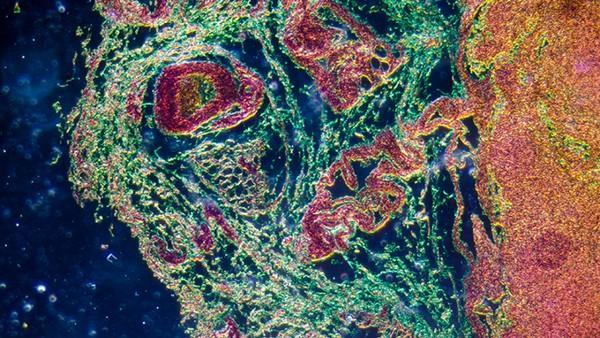

肝小静脉闭塞病(Sinusoidal Obstruction Syndrome, SOS)是一种以肝脏小静脉及微血管损伤为特征的疾病,常见于某些类型的肝脏损伤和移植后综合征。该病主要表现为肝脏功能损害、肝脏肿大、腹水等症状。尽管环境因素和药物暴露被认为是该疾病的主要诱因,但越来越多的研究表明,遗传易感性在肝小静脉闭塞病的发病机制中可能扮演着重要角色。本文将探讨肝小静脉闭塞病的遗传易感性及其相关机制。

遗传易感性的概念

遗传易感性是指个体因其遗传背景而在特定环境因素影响下更容易发展成某种疾病的倾向。在肝小静脉闭塞病中,遗传因素可能通过影响肝脏的血流动力学、炎症反应或细胞凋亡等途径,增加个体对该病的易感性。

遗传机制

1. 基因变异:研究表明,某些与肝脏血流调节、细胞凋亡及炎症反应相关的基因变异可能与肝小静脉闭塞病的发生有关。例如,肝脏内的短暂性缺血和血流障碍可能与特定基因的多态性存在联系,这些基因包括编码细胞内信号传导分子、细胞黏附分子及抗氧化酶的基因。

2. 家族性倾向:在一些病例中,肝小静脉闭塞病显示出家族聚集的特征,提示可能存在遗传倾向。虽然具体的遗传模式尚不清楚,但家族史的调查提示某些家族中的个体对该疾病的易感性增加。

3. 表观遗传学:除了基因本身的突变,表观遗传变化(如DNA甲基化、组蛋白修饰)也可能影响肝细胞对损伤的反应,这在肝脏疾病的发生和发展中起到了重要作用。研究表明,环境因素可能通过影响表观遗传机制,进一步影响遗传易感性。

环境与遗传的交互作用

肝小静脉闭塞病的发病机制是多因素的,遗传因素与环境因素的相互作用对于疾病的发生至关重要。例如,某些药物(如化疗药物)和环境毒素可能在遗传易感个体中加剧肝脏损伤,从而引发肝小静脉闭塞病的发生。这种基因-环境交互作用的研究有助于更好地理解疾病机制,并为个体化治疗提供潜在的策略。

结论

肝小静脉闭塞病的遗传易感性是一个复杂而重要的研究领域。通过对相关遗传因素和机制的深入了解,有望为该病的早期预防和干预策略提供理论依据。未来,随着基因组学和生物信息学的发展,针对肝小静脉闭塞病的个体易感性评估和基因组指导治疗可能成为现实,为患者提供更为精准和有效的医疗服务。

2025-11-05

2025-11-05

2025-11-05

2025-11-05

2025-11-05