| 1人回答 | 1341次阅读

肝豆状核变性,医学上称为Wilson病,是一种由于铜代谢障碍引起的遗传性疾病。该病的主要特点是体内铜的过量积累,尤其在肝脏、脑部及其他重要器官中。本文将探讨肝豆状核变性的成因、病理机制,以及其对人体健康的影响。

一、病因与遗传机制

Wilson病是一种常染色体隐性遗传病,主要由于ATP7B基因的突变而导致。ATP7B基因编码一种键合铜的转运蛋白,正常情况下,这种蛋白负责将过量的铜排出体外,并调节肝脏对铜的摄取和排泄。

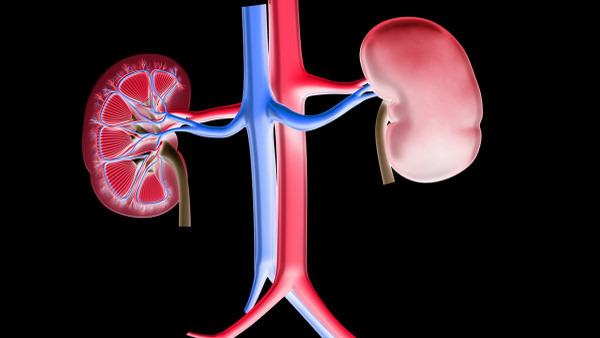

当ATP7B基因发生突变时,铜的运输和排泄功能受到损害,导致铜在肝脏细胞内异常积聚。随着时间的推移,铜的沉积不仅会损伤肝细胞,还会引发炎症反应和肝细胞坏死。此外,肝脏中的过量铜可以通过血液循环,进而影响到大脑、肾脏和其他器官。

二、病理机制

1. 铜的积累:在正常情况下,肝脏负责调节体内铜的水平。ATP7B基因突变使得铜不能有效地排出,导致铜在肝脏内堆积。随着铜的积累,肝细胞会受到氧化应激损伤,细胞内的代谢活动受到抑制。

2. 肝脏损伤:肝细胞内的铜在一定浓度下会导致细胞死亡,同时还会引发慢性肝炎、肝纤维化,甚至肝硬化等严重后果。肝脏的功能逐渐减退,可能导致肝功能衰竭。

3. 神经系统影响:当铜从肝脏释放到血液中后,能够穿过血脑屏障,影响中枢神经系统。过量的铜会沉积在大脑的不同区域,特别是基底节区域,从而引发神经精神症状,如运动障碍、情绪变化及认知障碍。这些症状常常在患者青年或成年早期显现。

三、临床表现与诊断

Wilson病的临床表现多样,常见症状包括疲劳、腹痛、黄疸、运动障碍、震颤及行为改变等。由于病症的复杂性,早期诊断常常面临挑战。

确诊肝豆状核变性通常依赖于以下几个方面:

临床表现:观察患者的症状和病史。

实验室检查:血清铜、铜蓝蛋白水平检测,以及24小时尿铜排泄量测试。

肝活检:通过活检可以评估肝脏内的铜含量及组织损伤程度。

四、治疗与预防

目前,肝豆状核变性尚无根治方法,但通过早期诊断和适当治疗,患者的生活质量和预期寿命可以大大改善。治疗一般包括:

铜离子螯合剂:如青霉胺(penicillamine)和三硫化二砷(trientine)等,能够有效降低体内铜的水平。

锌制剂:锌可以干扰铜的吸收,减少肝脏中铜的积累。

饮食管理:避免摄入富含铜的食物(如肝脏、坚果等)。

通过医学研究和技术的进步,肝豆状核变性的早期筛查和监测逐渐成为现实,为潜在患者提供了更好的预防和治疗前景。

结论

肝豆状核变性是一种复杂的遗传性疾病,其主要原因在于铜代谢的障碍。了解其发病机制、临床表现及治疗方法对于早期诊断和干预至关重要。通过相应的治疗措施,许多患者能够有效控制铜的积累,减缓疾病进程,提高生活质量。