伊马替尼有几代药

伊马替尼(Imatinib)是一种靶向治疗药物,主要用于治疗某些类型的白血病和胃肠道间质肿瘤(GIST)。随着治疗研究的深入,已经出现了几代不同的靶向药物,它们在机制、适应症及疗效上有所不同。本文将对伊马替尼及其后续药物进行简要介绍,探讨其在临床应用中的发展历程。

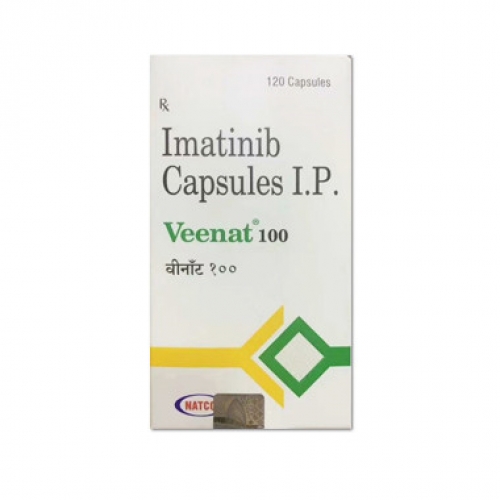

1. 伊马替尼:第一代靶向药物

伊马替尼是第一代的酪氨酸激酶抑制剂,最早被批准用于治疗慢性髓性白血病(CML)和初发的急性淋巴细胞白血病(ALL)。它通过抑制BCR-ABL融合蛋白的活性,阻断癌细胞的增殖信号,展现出显著的临床疗效。因其较高的特异性和较低的毒副作用,伊马替尼迅速成为治疗这类肿瘤的标准药物。

2. 药物耐受性与二代药物的出现

随着治疗的推进,部分患者在使用伊马替尼一段时间后会出现药物耐药现象。这主要是由于肿瘤细胞发生了基因突变,导致伊马替尼失去疗效。因此,科研人员开发了第二代酪氨酸激酶抑制剂,如达沙替尼(Dasatinib)和纳洛替尼(Nilotinib)。这些新药物能够克服某些伊马替尼耐药突变,拓宽了治疗的适应性。

3. 第三代药物与新兴的靶向策略

在耐药机制的进一步研究中,科学家们又推出了第三代靶向药物,如布洛替尼(Bosutinib)和乐伐替尼(Lembramotinib)。这些药物不仅针对已有的耐药突变,还开发了新的靶点分子,进一步提高了治疗效果。此外,免疫疗法及联合疗法也进入了临床试验阶段,为患者提供了更多治疗选择。

4. 未来发展趋势

随着科学技术的不断进步,靶向治疗的研究正朝着多样化和个体化的方向发展。未来,除了现有的几代药物外,基于基因组学和精准医学的策略将进一步改变白血病和胃肠道间质肿瘤的治疗格局。患者的病情可以根据具体的基因特征进行个性化治疗,提高疗效并减少不必要的副作用。

伊马替尼的出现标志着靶向治疗时代的到来,后续的药物与新技术的不断发展,为患者带来了新的希望。随着研发的推进,未来我们有理由相信,这些靶向药物将在癌症治疗中起到更加重要的作用。