环丝氨酸代谢途径是什么意思

阅读量:1353

2025-07-29 15:33:40

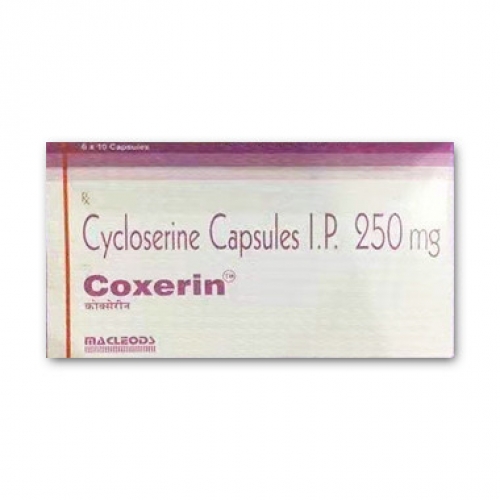

环丝氨酸(Cycloserine)是一种抗生素,主要用于治疗由结核分枝杆菌引起的活动性肺结核和肺外结核。它通过抑制结核菌的生长,发挥疗效,尤其对耐药性结核菌表现出一定的效果。本文将详细介绍环丝氨酸的代谢途径、作用机制及其临床应用。

1. 环丝氨酸的基本特性

环丝氨酸是一种合成氨基酸,最早于1950年代被发现,其结构与天然氨基酸相似。作为抗结核药物,环丝氨酸具有良好的抗菌活性,并在临床上长期用于治疗各种形式的结核病,尤其是在其他药物无效时。

2. 环丝氨酸的代谢途径

环丝氨酸的代谢主要发生在肝脏和肾脏。药物摄入后,通过体内的酶促反应,被转换为活性形式以便更好地发挥抗菌功效。在代谢过程中,环丝氨酸能够作为γ-氨基丁酸途径的前体,进一步参与多种生物化学反应,这些反应对于细胞的正常功能至关重要。

3. 抗菌机制

环丝氨酸的抗菌作用主要是通过抑制细菌细胞壁的合成来实现的。它能够阻断菌体合成关键的肽聚糖成分,从而导致细菌的生长和繁殖受到抑制。此外,环丝氨酸还可能通过对细菌内在代谢路径的干预,影响其耐药性和应激反应,有助于提高临床疗效。

4. 临床应用与需注意事项

环丝氨酸在结核病的治疗中具有重要意义,但其使用需要谨慎。患者在服用环丝氨酸时可能会出现一些副作用,如中枢神经系统反应、癫痫发作等。因此,在使用环丝氨酸治疗时,医生会根据患者的具体情况进行个体化调整。同时,合理的联合治疗可以提高疗效,降低副作用的发生风险。

综上所述,环丝氨酸作为结核病治疗的重要药物,其代谢途径和作用机制对其抗菌活性有着重要影响。在临床应用中,虽然环丝氨酸能够有效控制结核病的病情,但合理使用、关注副作用仍然是保障治疗成功的关键。理解其代谢途径,有助于我们在未来的临床实践中更好地利用这一药物。

上一篇:

克罗非莫治疗效果好不好

下一篇:

老挝熊胆粉最多吃几天有效果吗

相关药讯

最新药讯

互联网药品服务资格证:(粤)-非经营性-2021-0532

本网站不销售任何药品,只做药品信息资讯展示

温馨提示:搜医药所包含的说明书及药品知识仅供患者参考,服药细节请以当地医生建议为准,平台不提供任何医学建议。